�N���_���j�[�E���[�K�@�@�@������t

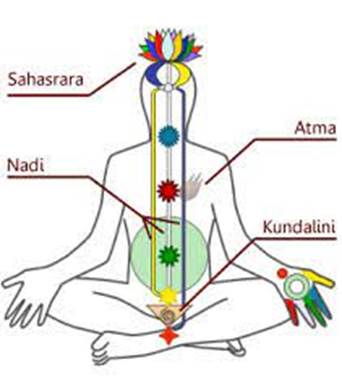

�F���̂����鑶�݂̓v���[�i�ō\������Ă���B

�v���[�i�͍����I�G�l���M�[�B

Dhammā�G�l���M�[�Ɠ������̂��H

�����I�G�l���M�[�ł���v���[�i���l�̓��Ŋ��������邱�Ƃ��u�N���_���j�[�̊o���v�Ƃ����B

���̓}�X�^�[���Ă��Ȃ��̂ŏڍׂɂ��Ă͖{��ǂ܂�邱�Ƃ������߂��܂��B

kuṇḍalinī

�R�C���A�������Ӗ�����kuṇḍala�Ƃ��������̏����`��i��kuṇḍalinī�ł���B

���{��ł͌R䶗������Ƃ��ė�������Ă���B

kuṇḍalinī Śakti�Ƃ��Ă�AŚakti��Śak�`����͂����A����h�����Ă���B

�����I�G�l���M�[�ł���v���[�i���A�l�̓���3�Ƃ�����������ւ̎p���Ƃ��Ė����Ă����ԁB

���̉F���I�����͂�Śakti�Ƃ����A�V���@�_�̔܃V���N�e�B���_�ł���B

�@�@�@�@

�@�@�@�@

�s�K�Ȗ��������ɂȂ鐳�����N���_���j�[�ł��郁�J�j�Y���Ƃ́H

�o�Y�����ʎ��̂ŃN���_���j�[���o�����Ă��܂����J�j�Y���Ƃ́H

�N���_���j�[�͕��i�͔��Ă����t�߂ɂ����1�`���N���u���[���[�_�[���v�Ɏ����ł��C�Â��Ȃ��قǂ̉��₩�ȃ��x���Ŋo�����Ă���B

�V���@�_�Ɨ��ꗣ��ɂȂ�3�Ƃ�����������ւƂ��ă��[���[�_�[���ɖ����Ă���V���N�e�B���_���ڊo�ߏ㏸���A����������̃T�n�X���[���ɒ�������V���@�_�ƍČ������ʂ����B

�����ł̓N���_���j�[���ے����������̂Ƃ��āA�R䶗��������`�����Ă���B

�N���_���j�[�́A�_�b�����������\���@�c�L�[�ɂ��A��̓��̂̌`���ɂ͂��܂�A�l�Ԃ��I���ɂ킽�萬�n�E�i�������鋆�ɂ̗͂ł���B

�܂��A�O���W�F�t�̒���w�x���[�o�u�̑��ւ̘b�x�̒��ɐ_�b�I�Ȑl�ޑn���̘b���o�Ă��邪�A���̒��ɃN���_���j�[���l�Ԃ̔��Ă����̂�����Ɏ��t����ꂽ�o�܂�����Ă���B�����́A�N���_���j�[�͐l�Ԃ��n����ɑ��݂���ړI��m���邱�Ƃ��Ȃ��悤�Ɉ��S���u�Ƃ��Ď��t����ꂽ�Ƃ��Ă���B

�ߑ�q�_�q�w�r�̃`���[���Y�EW�E���b�h�r�[�^�[�́A���̃��[�K�ŁA�l�Ԃ╨�̂��܂Ƃ��I�[���̊��m�A���R��Ƃ̌�M�A���u�n�̊Ŏ�A�A�J�V�b�N�E���R�[�h�ɂ��ߋ����E�������A���̂���ł����I�g�̂̑��݁A�F���̗�I�ȑ��w������������Ƃ������A�����̈قȂ鑶�݂�m�o�ł���u�����́v���l�������Ƃ����B

�����ɂ̓��[�K�̎��H��@���̊e��C�s�ɂ���ĉ��₩�Ɋ��������n�߂�ƁA���U�������e�`���N�������X�ɊJ������Ă������ƂƂȂ�B�N���_���j�[�E���[�K���邢���ґz�Ȃǂɂ��N���_���j�[���㏸���A����ɂ��T�n�X���[���������J������N���_���j�[�o���ƂȂ�B

�����ɂ��A�T�n�X���[���������J�����邻�̍ۂɁu�p�`�A�V�����v�u�R���v�Ƃ����^���\�Ȃقǂ̉����邱�Ƃ�����Ƃ����B

�T�n�X���[�������S�J�������邱�ƂɂȂ���̐l���͉�E�Ɏ��邪�A�����ʼn�E�ł��鍰�͋Ɉꕔ�Ƃ����Ă���B

�Ȃ��A��x�N���_���j�[���ڊo�߂�Ƃ����}������s�ׂ͖ȊO�ɂ����@�ł����Ă����Ɏ���Ƃ����ӌ����������ŁA�}���ɔ��ΐ����������������A�o�����{�i������Ɖi���I�Ō�߂�s�\�Ƃ����ӌ�������B

���[�K�̗��j�I�������s�����}�[�N�E�V���O���g���ɂ��A�ߑ�C���h�̌X���ɂ����āA�n�^�E���[�K�i���邢�̓N���_���j�[�E���[�K�j�͖]�܂����Ȃ��A�댯�Ȃ��̂Ƃ��Ĕ������Ă����Ƃ����B

���B���F�[�J�[�i���_��V�����E�I�[���r���h�A���}�i�E�}�n���V��ߑ�̐��҂ł���w���҂����́A���[�W���E���[�K��o�N�e�B�E���[�K�A�W���j���[�i�E���[�K�Ȃǂ݂̂�����Ă��āA���x�ɐ��_�I�ȓ�����b�B�̂��Ƃ�����ΏۂƂ��Ă���A�n�^�i�܂��̓N���_���j�[�j�Ƃ��������[�K�͊댯���Ȃ��̂Ƃ��Ĉ���ꂽ�B

�e��o�����@

�N���_���j�[�E���[�K�Ƃ��āA�ċz�@���d��������́A���[���o���_�i�p��: Mula Bandha�j�ƌĂ�����̒��ߏグ�ƃN���o�J�i�p��: Kumbhaka�j�i�~���j���d��������́A���Ă����ɏՌ�����������̂Ȃǂ�����B

���[�K�w���҂̐�����t�́A�����i�K���o�邱�Ƃ�O��ɁA���[���o���_�ƃN���o�J����̂Ƃ���u�V���N�e�B�`���[���j�[�E���h���[�v�������A�ł����S�E�m���Ȋo�����@���Ǝv����Əq�ׂĂ���A�����w�N���_���j�[�E���[�K�x�ɂ����Ă��̎菇�����J���Ă���B

�Ȃ��A�g�̂̈ꕔ�ɏՌ�����������̂̏ꍇ��r�I�ȒP�Ɋo�����Ă��܂����A���S�Ɋo���ł���\���͋ɂ߂ĒႭ�A���̏ꍇ�͌�q�̃N���_���j�[�nj�Q�Ɋׂ��Ă��܂��Ƃ����B

�ґz�̏n���҂̏ꍇ�A�ґz���ɓˑR�o�����邱�Ƃ����邪�A�������͂�N���_���j�[�E���[�K���l�N���_���j�[�nj�Q�Ɋׂ�\��������B�S�[�s�E�N���V���i�̑̌��Ȃǂ�����ɊY������B

�N���_���j�[�E���[�K�ɑ���������̂Ƃ��ẮA�`�x�b�g�����̃]�N�����i���펟��j�Ȃǂ�����B

�܂��A�O��������q�ɑ����ڎ��G���Ȃǂ��č����쐫�̎n�����s���V���N�e�B�[�p�b�g���A���҂̗͂��Ăѐ��Ƃ�����@������B

���~�������������̂��N���_���j�[�ƂȂ邽�߁A�o���@�S�ʂɂ����Ğ��s�i���I�Ȏ����������j�C�s���d�v�ƂȂ�B

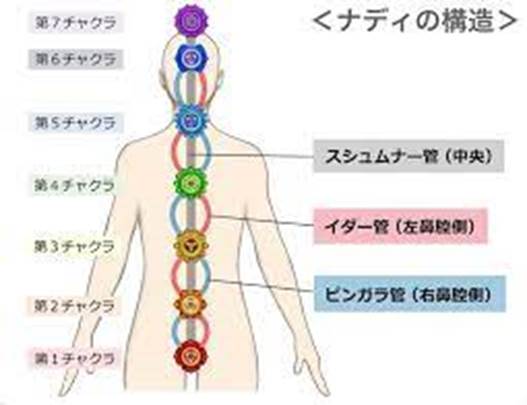

�i�[�f�B�[�Ƃ̊W

�̓��i��́j�ɂ���ƌ�����i�[�f�B�[�i�p��: Nadi (yoga)�j�i�C���j�̒��ł���\�I�Ȃ��̂́A���I�Œj���I�����̃s���K���[�E�i�[�f�B�[�i�ʖ��E���z�̉�H�j�A�ÓI�ŏ����I�����̃C�_�[�E�i�[�f�B�[�i�ʖ��E���̉�H�j�A�����Đg�̂̒������т��Ă���A���a�������炷�X�V�����i�[�E�i�[�f�B�[��3������A

�s���K���[�E�i�[�f�B�[�ƃC�_�[�E�i�[�f�B�[�́A�X�V�����i�[�E�i�[�f�B�[��4��������Ă���B

�s���K���[�E�i�[�f�B�[�ƃC�_�[�E�i�[�f�B�[�̒��a�̂Ƃꂽ�����ƏƂ��������̉��A�X�V�����i�[�E�i�[�f�B�[�����N���_���j�[���㏸�������ʖK���T�}�[�f�B�ɓ��肷�邱�Ƃ��A�T�}�[�f�B���o�������S�ɍ����쐫���ێ����Ă������߂̏����ƂȂ�B

���́i�C�_�[�C���j�ƍ��́i�s���K���[�C���j�̍����_�ɂ����āB���_�I�݂������s����l�́A���ׂĂ̍߂���������A�i���Ȃ鞐�ɕ����B

�O�����e�B�i���߁j

���[���[�_�[���ƃT�n�X���[�������ԋC���ł���X�V�����i�[�E�i�[�f�B�[����3�ӏ��ɁA�N���_���j�[�㏸�̏�ǂƂȂ�O�����e�B�ƌĂ�錋�߂����݂���B����䂦�A������j�Ă͂��߂āA���S�ɃN���_���j�[���o������鉺�n���ł�������B

3�̌��߂́A���ꂼ��u���t�}�[���߁A���B�V���k���߁A���h���i�V���@�j���߂ƌď̂����B

������t�͎����w�N���_���j�[�E���[�K�x�ɂ����āA�u���t�}�[���߂̓��[���[�_�[���Ɛ卜�p�̃X���[�f�B�V���^�[�i�E�`���N���̊ԁA���B�V���k���߂͐S�����̃A�i�[�n�^�E�`���N���ƈ������̃��B�V���b�_�E�`���N���̊ԁA���h�����߂͔��ԕ��̃A�[�W���i�[�E�`���N���Ɠ������̃T�n�X���[���̊Ԃɂ���A�Ƃ����O��Ŕj����@�ɂ��ďq�ׂĂ���B

�N���_���j�[�nj�Q

�N���_���j�[�nj�Q�i�p�FKundalini syndrome ���F���Γ����j�A�����I�N���_���j�[�nj�Q�i���́EPKS�j�́A��I�E���_�I�E�g�̓I�ȏ������ł��Ă��Ȃ��ɂ�������炸�Ӑ}�I�܂��͎��̓��ɂ��N���_���j�[��������x�o�����Ă��܂������߂ɁA�l�X�ȉ��E�s���̏Ǐ�ǂ��邱�Ƃł���B

�g�����X�p�[�\�i���S���w�E���_��w�̕���Ō������i�߂��Ă��邪�A�����r��ɂ���Ȋw�I�E�q�ϓI�����ɖR�������߁A�����҂ɂ���čl�������قȂ��Ă���B

���̕a�C�ɂ��݂���Ǐ�������ŃN���_���j�[�nj�Q���Ǝv�����ރP�[�X�������Ƃ���邪�A���ۂɃN���_���j�[�nj�Q�ł���ɂ�������炸�P�Ȃ鐸�_�a�ƌ�f�����P�[�X������悤�ł���B

�ނ��ނ����nj�Q�A���������ǂ́A�N���_���j�[�nj�Q�ƏǏ�̂����ŏd�Ȃ�_������B

PKS�Ɋւ��ẮA�u�j�����������Ɂv�u�Ⴂ����قǁv�o���҂������Ƃ������������ʂ����݂���B

���Ǘv��

���ŏǏ��a�C�A�ߘJ�A�卜�t�߂̕����A�Վ��̌��iNDE���ǁj�Ȃǂɂ�蔭�ǂ���\��������B

���ɗՎ��̌��iNDE�j�o���҂��ł��N���_���j�[�㏸�ɋ߂��o�������Ă���Ƃ����咣�����Ă̌����҂𒆐S�ɂȂ���Ă���B

���ɁA�}�i�I�ȉ�E��]���������Ԃ܂��͐_�ւ̐�A�˂���������Ԃł̏C�s�̌p���̌��ʂ�A����ɂ͐l���̍���A��ʎ��̂Ȃǂɂ��g�̂ɂ�����Ռ�]�A�o�Y���̃V���b�N�A�ߓx�̑O�Y�Ȃǂɂ���Ă��U������邨���ꂪ����Ƃ�����������B

�Ȃ��ALSD�Ȃǖ𗘗p�����o���͋U��̂��̂ł���A�A�N�V�f���g�Ɋׂ�N���_���j�[���ق��Ă��܂��댯���������Ƃ����B

�܂��A�N���_���j�[���v���ʂ�ɁA�Ӑ}�I�ɏ㏸�����悤�Ƃ���N���_���j�[�E���[�K���������C�s�����H����ꍇ�A���́u�v���ʂ�ɁA�Ӑ}�I�Ɂv�Ƃ͐^��ł͂Ȃ�����ɂƂ��Ă̂���ł��邽�߁A�N���_���j�[�����I�ȃi�[�f�B�[�ł���s���K���[�E�i�[�f�B�[�݂̂�ʂ��ăT�}�[�f�B�ɓ��肵�Ă��܂����Ƃ�����A���̂悤�ȃP�[�X�ɂ����Ă��N���_���j�[�nj�Q�����ǂ���B

�Ǘ�

�����_�o�n�̂��������_�o�n�̖\�����炭�鎩���_�o�����ǂ��͂��߁A�����������A�S�g�̌����������A�������̑����ƍ������A�Г��ɁA�}���܂��͖����̔�J�A���~�̍V�i���邢�͌��ށA���������ǓI�Ǐ�A�����E�����A�}�T�A�_�o�ǂȂǂǂ��邨���ꂪ����A�Վ��̌�����V�A�]�쌌�┼�g�s���A���E�Ȃǂ������Ă��܂��ȂǂƎ咣����O��������B

���X���E��⎩�Ȉ��I�ȕa�������Ă����萸�_�a����ݓI�ɕ����Ă��銳�҂ɁA�N���_���j�[�o���ɐ旧���Č��X�̕a�������o�����Ƃ�����������B

����E���Ö@

�N���_���j�[�̒m���ɐS�g���ς˂�A�s���K���[�E�i�[�f�B�[�ƃC�_�[�E�i�[�f�B�[�̕s�ύt��@�E�̍��E�ǂ��炩�Ōċz���邱�Ƃɂ�蒲�߂���A���ɂȂ�G�ꂽ�y�̏�ɉ��ɂȂ�A�[�X����A�牺��␅�̒��ɒ��߂铙�̕��@���L���Ƃ����B

�܂��A�J��������l���̉��P�A����̉���A�������Ă��鎖������������߂邱�ƁA�ґz��Ԃł̃n�^�E���[�K�̃A�[�T�i�Ȃǂ��Ώ��@�Ƃ��čl������B

�R�̌o�T

�n�^�E���[�K�E�v���f�B�[�s�J�[�@�@�@�@haṭhayoga-pradīpikā 14���`17c

�Q�[�����_�E�T���q�^�[�@�@�@�@�@�@�@Gheranda Samhita

�V���@�E�T���q�^�[�@�@�@�@�@�@�@�@�@Shiva Samhita

�w�n�^�E���[�K�E�v���f�B�[�s�J�[�x( haṭhayoga-pradīpikā)

�n�^�E���[�K�̎�����̍��{�o�T�B16���I-17���I�̍s�҃X���@�[�g�}�[���[�}�ɂ���ď�����A�n�^�E���[�K�̉���E�s�@���ڍׂ��̌n�I�ɋL�q����Ă���B

��1�� (67��) - �A�[�T�i�i�̈ʁj

��2�� (78��) - �v���[�i�[���[�}�i���C�@�j

��3�� (129��) - ���h���[�i�j

��4�� (114��) - ���[�W���E���[�K

���{���

�w���[�K���{�o�T�x ���ۓc�ߎ� ���͏o�Ŏ� ( ISBN 978-4892030192 )

�w�n�^�E���[�K�E�v���f�B�[�s�J�[�x �����M�� �A���_�[�U���C�g ( ISBN 978-4904980132 )

�T���@https://flareplus.com/category/hyp_outline/page/2

�X�C�b�_�E�A�[�T�i�@�B�l��

�E�������ڂ̕t�����ɂ̂��āA�������E�G�̊O���Ɍ������Ă����A��ł��ꂼ��t�̂ܐ������ő̂��˂���B

�o�X�g���J�[

�o�X�g���J�[�Ƃ����N���o�J�~���@���X�V�����i�[�E�i�[�f�B�[�̂R�̌��߁i�O�����e�B�j��j��B

�o�X�g���J�[�����ł͌��߂̔j��ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

�V���N�e�B�`���[���j�[�E���h���[

�Q�[�����_�E�T���q�^�[

3.49�@���[���[�_�[���ɂ́A�l�̖{�̂̃V���N�e�B�ŁA�ō��̐_�i�ł���N���_���[���A�R�����̂Ƃ�����������ւ̎p�ʼn炵�Ă���B

3.50�@���ꂪ�̂̒��Ŗ����Ă���Ԃ́A�����̂͂����̂̔@���ł����āA���疜���̃��[�K���C�����Ă��A�m�͐����Ȃ��B

3.51�@�������ŗ͂����߂Ă����J����悤�ɁA�N���_���j�[���o�������邱�Ƃɂ���āA�u���t�}���̖��ł��j��ׂ��B

3.54�@�D��̂ɓh��A�X�B�b�_�E�A�[�T�i���C���ׂ��B�����̕@����v���[�i�C���z�����݁A�A�p�[�i�C�ɂ�������ƌ��т���ׂ��B

3.55�@�X�V�����i�[�C���̒��ɋC������A���łɋP���悤�ɂȂ�܂ŁA�A�V�����B�j�[�E���h���[�Ŕ鏊�i���j�����������߂�ׂ��B

3.59�@���̃��h���[�͍ō��̔閧�ɂ��ׂ����̂ł���A�V�Ǝ��������ق�ڂ����̂ł���B����䂦�A���A���肤���[�K�s�҂����ɂ���ďC�����Ȃ����ׂ��ł���B

�V���@�E�T���q�^�[

4.53�@���ҁi�����[�K�s�ҁj�́A�A�[�_�[���@�i���`���N���j�ł�������Ɩ����Ă���N���_���[���A�A�p�[�i�C�ɂ̂��ė͋�����������o���A�����o������ׂ��B���̃��h���[��������͂������Ă����V���N�e�B�E�`���[���i�ł���B

4.54�@�������̂悤�ɃV���N�e�B�E�`���[���i���C������̂ɂ́A��vedanā�݂傤�̑����ƕa�C�̏��ł�����B

4.55�@������ӂ�̂ĂāA�ցi���N���_���[�j�͎���㏸����B����䂦�A���A��~���郈�[�K�s�҂͏C�����Ȃ��ׂ��B

4.56�t�̏����ɏ]���čō��̃V���N�e�B�E�`���[���i���C������҂ɂ́A���ׂɂȂ�͂Ȃǂ������郔�B�O���n�E�X�B�b�f�B��������B���̂悤�Ȏ҂ɂǂ����玀�̋��ꂪ���悤���B

4.57�@�j���t�[���^�̂������A�K��ʂ�ɃV���N�e�B�E�`���[���i��w�͂��čs����҂ɂ́A�����炸���A��������B���[�K�s�҂͓K�ȍ��@�ɂ���āA�V���N�e�B�E�`���[���i���Ȃ��ׂ��B

4.58�@����炪10�̃��h���[�ŁA�ߋ��ɂ��Ȃ��������A�����ɂ��C�G������̂͂Ȃ��ł��낤�B

�P�P�C�����邱�Ƃɂ��A���A�������A�K�����A�҂ƂȂ�B

4.41�@�����i�����Ɓj��������������Ɖ����āA�͋����A�p�[�i�C�������グ�A���X�ɏ㏸������ׂ��B���ꂪ���[���o���_�Ɛ��������̂ŁA�V�E����ł�����̂ł���B

4.43�@���[�j�E���h���[�����A�����Ȃ�A�n��ʼn������A����Ȃ����Ƃ����낤���B���̃o���_�̉��b�ɂ��A���[�K�s�҂̓p�h�}�E�A�[�T�i��g�܂܁A���ނ��ƂȂ��A��n�𗣂�A���s�����Ƃ��ł���B

�n�^�E���[�K�E�v���f�B�[�s�J�[�@

3.61�@�����Ƃʼn�A���������āA�A�p�[�i�C������ֈ����グ��悤�A�����������߂�ׂ��B���ꂪ���[���o���_�ƌĂ��B

3.62�@�i�����j�������߂邱�Ƃɂ���āA�����������A�p�[�i�C��͂����߂ď�������킹��B

��������[�K�s�҂����̓��[���o���_�ƌĂԁB

3.63�@���������Ƃʼn����āA�i�A�p�[�i�C���j����������܂ŁA�͂����߂ČJ��Ԃ��C���������߂�ׂ��B

3.64�@���[���o���_�ɂ���āA�v���[�i�C�ƃA�p�[�i�C�́A�i�[�_�ƃr���h�D�ƍ��ꂵ�A���[�K���A�������炳���B����ɂ��Ă͋^�����Ȃ��B

3.65�@��Ƀ��[���o���_(���C�����邱��)�ɂ���āA�A�p�[�i�C�ƃv���[�i�C�����ꂵ�A�召�ւ��������A�N�V�����҂ł�������҂ɂȂ�B

3.66�@�A�p�[�i�C���㏸���ĉΗցi���@�t�j�E�}���_���@�����ɂ���Ƃ��������͂̉j�ɒB����ƁA�A�p�[�i�C�ɂ������ĉΉ��͒����Ȃ�B

3.67�@����ɁA�ƃA�p�[�i�C���A�M���C�������v���[�i�C�ɒB����ƁA����ɂ���āA�̓��ɐ������͐���Ɍ���P���B

3.68�@���̌��ʁA�����Ă����N���_���j�[�͔M�����āA�o����������B���������_�Œ@���ꂽ�ւ��V���[�b�Ƃ����������āA��������悤�ɁB

3.69�@���ꂩ��i�ւ��j���ɓ���悤�ɁA�u���t�}���̋C���i���X�V�����i�[�C���j�̒��ɓ���B

����䂦�A���[�K�s�҂����͏�ɂ��ł����[���o���_���C���ׂ��ł���B

Gheranda Samhita ( gheraṇḍasaṁhitā, घेरंडसंहिता, meaning �gGheranda's collection�h)

Sanskrit text of Yoga in Hinduism.

The first critical edition was published in 1933 by Adyar Library,

It is likely a late 17th-century text, probably from northeast India, structured as a teaching manual based on a dialogue between Gheranda and Chanda.

The text is organized into seven chapters and contains 351 shlokas (verses).

�Q�[�����_�T���q�^�[�͂V�͂ɕ�����Ă��܂��B���̂��߁A�W�x���̃A�V���^�[���K�E���[�K�Ɣ�r���ăT�v�^�[���K�E���[�K�i�V�i�K�̃��[�K�j�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂��B�n�^���[�K�v���f�B�[�s�J�[�͂S�͂Ȃ̂ŁA�`���g���[���K�E���[�K�i�S�i�K�̃��[�K�j�ł��B�A�V���g���W�A�T�v�^���V�A�`���g�����S�ł��B

�V�͂̍\���͉��L�̒ʂ�ł��B

�`����1.9〜1.11�߂ɁA�V�i�K�̊e���ڂ�����Ă���̂ŁA����炪�͂Ɋ��蓖�Ă��Ă���B

��P�� �g�̂Ɋւ��郈�[�K�����E�@�i�J���}�j

��Q�� �A�[�T�i

��R�� ���h���[

��S�� �v���e�B���[�n�[��

��T�� �v���[�i�[���[�}

��U�� �f�B���[�i

��V�� �T�}�[�f�B

�A�V���^�[���K�E���[�K�Ɣ�r����ƁA���}�E�j���}���܂܂�Ă��炸�A���h���[�������Ă�����A�S�ƂT���t�������肵�܂��B

�n�^���[�K�v���f�B�[�s�J�[�Ɣ�r����ƁA�V���b�g�J���}���`���ɗ��Ă�����A�v���[�i�[���[�}����̕��ɗ��Ă����肷��_�ňقȂ�܂��B

���̓Q�[�����_�T���q�^�[�̃v���[�i�[���[�}�̏͂ɂ́A�H�����̂��ƂȂǂ�������Ă���A�u�ċz�@�v�Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A�C�𐮂��邽�߂́u���C�@�v�Ƃ��ėl�X�ȋZ�@����̎w�j�Ȃǂ�������Ă��܂��B

�A�[�T�i�̎�ނ��A�n�^���[�K�v���f�B�[�s�J�[�̖�18��ށi�o���G�[�V�����܂ށj����32��ނɑ����Ă���A���ト�K�ł����Ȃ��݂́u�̃|�[�Y�v��u�R�u���̃|�[�Y�v�Ȃǂ��o�Ă��܂��B

Contents

The Gheranda Samhita calls itself a book on ghatastha yoga, which literally means "vessel yoga", wherein the body and mind are depicted as vessels that carry and serve the soul (atman, purusha).

It is generally considered a Hatha yoga text.

The text teaches a seven limbed yoga, in contrast to the eight-limbed yoga in Patanjali's Yogasutras, the six-limbed yoga of the Goraksha Samhita, and the four-limbed yoga in the Hatha Yoga Pradipika.

It declares its goal to be the perfection of an individual's body, mind and soul through a seven step lifelong continuous self-development.

The means of this goal include self purification, thirty two asanas it details for building body strength, twenty five mudras to perfect body steadiness, five means to pratyahara, lessons on proper nutrition and lifestyle, ten types of breathing exercises, three stages of meditation and six types of samadhi.

The text reverentially invokes Hindu god Shiva as well as Vishnu, with verses such as 5.77 and 7.4 suggesting that the writer was also inspired by Advaita Vedanta ideas such as "I am Brahman [Supreme Soul] alone, and nothing else; my form is truth, consciousness and bliss (satcitananda); I am eternally free".

Structure

Gheranda Samhita is a step by step detailed manual of yoga taught by sage Gheranda to student Chanda. Unlike other hatha yoga texts, the Gheranda Samhita speaks of a sevenfold yoga:

Shatkarma for body cleansing

Asana for body strengthening

Mudra for body steadying

Pratyahara for mind calming

Pranayama for inner lightness

Dhyana for inner perception

Samādhi for self liberation and bliss

The text itself follows this division in seven chapters, and has a focus upon the ṣaṭkarmas (shatkarma), thus this text is sometimes said to describe ghatastha yoga.

For instance, the Yoga Sūtras of Patañjali describes an eightfold path (yama and niyama instead of shatkarma and mudra, and addition of dharana).

The closing stanzas on samadhi teach different methods than those described by Patanjali.

The earliest translation of the text into English was by Srisa Chandra Vasu.

Shiva Samhita

(English Edition) Kindle�Ł@Swami Vishnuswaroop

�|��

��3�͂��灄

1 : acid

2 : astringents

3 : pungent substances

4 : salt

5 : mustard

6 : bitter things

7 : much walking

8 : early bathing ( before sunrise )

9 : things roasted in oil

10 : theft

11 : killing ( of animals )

12 : enmity towards any person

13 : pride

14 : publicity

15 : crookedness

16 : fasting

17 : untruth

18 : thoughts other than those of moksha

19 : cruelty towards animals

20 : companionship of women

21 : worship of ( or handling or sitting near ) fire

22 : much talking

23 : much eating

10�̓��݂܂ł̊Ԃɗ����l�^����������̂����ǁA�n�D�Ƃ������ꂩ�炢���ƈ�ʂł͔[���B

�ł�����ς莚��ŕ��ԂƊy�����A�ƂȂ�B�Ȃ��ƂĂ��A�u�V�����Ȃ���I�v�Ƃ������������܂��B

�킽���͌�������Ȃ���ł����̃m���B�����Č��͂܂Ƃ߂��ق��������̂ɂƂ��A���Ԃ��߂��Ⴍ����Ȃ悤�ł���A���@��S�̓����x�[�X�ł����ƁA���̏��Ԃ����ɂ������肢���B�Ȃ�Ƃ������A�Y�@���ۂ���ł���ˁA���т��B�ɂ��Ă��A5�����ُ�ɋ�̓I�ł��˂��B�Ȃ������̂��ȁB

14�́u�m��n�邱�Ɓv�́A�悭����`���Ă���܂����A�Ǝv���B����ȃu���O�������Ă��Č����̂�����ł����A����ς胈�[�K�������ł�����B

20�́u���ƃc���ނȁv���A�����ł��˂��B���[�}�N���V���i�t����̌������Ղ肪���܂�܂���B

���āA�u��߂Ƃ����X�g�v�قǂ̃I���V�����͂Ȃ��̂ł����A���������Z�b�g�Łu�������߃��X�g�v���������̂ŏЉ�܂��ˁB

1 : clarified butter

2 : milk

3 : sweet food

4 : betel without lime

5 : camphor

6 : kind words

7 : pleasant monastery or retired cell

8 : hear discourses on truth

9 : his household duties with vairagya ( without attachment )

10 : sing the name of Vishunu

11 : hear sweet music

12 : have patience

13 : constancy

14 : forgiveness

15 : austerities

16 : purifications

17 : modesty

18 : devotion

19 : service of the Guru

Saṃhitā�Aसंहिता�j

���F�[�_�ɂ�����F���̗p��B

���V�i�F���̎�́A���ҁj�E�f�[���@�^�[�i�F���̉ߒ��A�_�X�j�E�`�����_�X�i�F���̋q�́A�C���j��3��1�ɂȂ�����ԁB

���F�[�_�����ɂ����āu�{�W�v�̂��ƁB

�T���q�^�[�Ƃ́A���F�[�_�̌��X�̖{�̕����̂��ƁB

����ɕt������u���[�t�}�i�A�A�[���j���J�A�E�p�j�V���b�h�Ƃ��������߁E����A�v�z�N�w�����Ƌ�ʂ��邽�߂ɁA���̌Ăі����p�����Ă���B�{�W�Ƃ����B

���

�w���O�E���F�[�_�x

�w�T�[�}�E���F�[�_�x

�w���W�����E���F�[�_�x

�w�����W�����E���F�[�_�x

�w�����W�����E���F�[�_�x

�w�A�^�����@�E���F�[�_�x

���h���[

�@�V���@��_�͐_�܂Ɍ������Ă�������ꂽ�B

�u�_�܂�A��g�̑O�ŁA���̓��h���[��������B

�@���̖@�͏\���ɒ��ӂ��Ĕ邵�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̖@�����́A���[�M�[�ɍK���������炷���̂ł���B

�@���̖@�͉����̐_�X�ł͓���ł��Ȃ��̂ł���B�v

�i�P�j�}�n�[�E���h���[

�@�Б��̂����Ƃ���A���ɂ�������Ɖ����t���A�����̑���O�ɐL���A����ő��̐e�w�����ށB

�@�A�������������߂đ����~�߁A���Ԃ��Î����ׂ��B

�@�}�n�[�E���h���[��傢�ɏC�K���邱�Ƃɂ���āA�x���j�A�֔�A�B�����A�����̔��M�A���̑����ׂĂ̎������������邱�Ƃ��ł���B

�i�Q�j�@�i�{�[�E���h���[

�@���[�M�[�͂ǂ�Ȏd���ɏ]�����Ă��Ă��A������Ƃ���ŁA�����A�����������Ɗ����グ�āA�����~�߂�ׂ��B���̃i�{�[�E���h���[�́A���[�M�[�����̕a���������B

�i�R�j�E�b�f�B�[���[�i�E�o���_

�@�݂�w��ֈ������߁A�ւ�����ɏグ��B�咹�������m�炸�V��������Ȃ����䂦�ɁA���̃o���_�̓E�b�f�B�[���[�i�i�V������j�ƌĂ��B���̖@�́A���Ƃ����ۂɑ��郉�C�I���̂��Ƃ��ł���B

�@���ׂẴo���_�̒��ŁA�E�b�f�B�[���[�i�͍ł��D��Ă���B

�@�E�b�f�B�[���[�i�����S�ɏC�K����Ȃ�A��E�͂��̂����痈��̂ł���B

�i�S�j�W���[�����_���E�o���_

�@�A���������߂āA���������ɉ����t����ׂ��B�A�̂Ƃ���Ńo���_���Ȃ��ꂽ�Ƃ��A�\�Z�̋C����������B

�@�W���[�����_���E�o���_�ƃ}�n�[�E���h���[�́A����j��B

�@�W���[�����_���E�o���_�̍s���I�������Ƃ��A���[�M�[�̓V�b�f�B��B�Z�����Ԃ��̍s�@���C�K����l�́A�V�b�_�ƂȂ邱�Ƌ^���Ȃ��B

�i�T�j���[���E�o���_

�@�Е��̂����Ƃʼn�A�������A�������k���A�A�p�[�i�C������ֈ����グ��B

�@���ꂪ�V�����Ȃ����郀�h���[�ŁA���[���E�o���_�ƌĂ�Ă���B

�@���悻�����։�̑�C��n�邱�Ƃ�����O���́A�l���͂Ȃꂽ�Ƃ���ɉB��āA���̃��h���[�𐳂����C�K���ׂ��B

�@���̃o���_���C�K���邱�Ƃɂ���āA�K���C�̃V�b�f�B��������B���[�M�[�͖فX�Ƃ��āA�ӂ炸�A�w�߂ďC�K���ׂ��B

�i�U�j�}�n�[�E�o���_

�@��A�������k���A�����~�߁A�W���[�����_���E�o���_���s�Ȃ��B���ꂪ�}�n�[�E�o���_�ƌĂ����̂ł���B

�@�}�n�[�E�o���_�͍ō��̃o���_�ł����āA�V���Ǝ����Ȃ�����B���̃o���_�̌b�݂ɂ���āA���ׂĂ̊�]���������邱�Ƃ��ł���B

�i�V�j�}�n�[�E���F�[�_

�@�}�n�[�E���F�[�_���Ȃ��ẮA�}�n�[�E���h���[�ƃ}�n�[�E�o���_�̗��҂͖��ɗ����Ȃ��B

�@�܂��}�n�[�E�o���_���s�Ȃ��A��������낦�ď��ɂ��A�K�������班�����莝���グ�A�����Ă������Ə��ɑł�����B

�@���[�M�[�ɂ��āA�����}�n�[�E���h���[�ƃ}�n�[�E�o���_�̓���A�}�n�[�E���F�[�_�ƈꏏ�ɏC�K����Ȃ�A���̐l�͍ł��悭���[�K��S�������[�M�[�ł���B

�@���̐l�ɂ́A���ɑ��鋰��͂Ȃ��A�V�����Ȃ��B���F�[�_�E���h���[�̓��[�M�[�ɂ���Ē��Ӑ[���閧�ɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�i�W�j�P�[�`�����[�E���h���[

�@��̗��ɂ�����A��T�ԂɈ�x�A������������A�V�N�ȃo�^�[��h���Ă����Đ�����ڂ�A�����������ׂ��B

�@�Z�����ԁA���悤�Ȃ��Ƃ�₦���J��Ԃ��ƁA��͎���ɒ����Ȃ�B�����ŁA��]���āA������O�̋C���̍�������ꏊ�ł��铪�W�̌��ɓ����B�����Ď�������Ԃɒ����B����ŃP�[�`�����[�͏o���オ�����̂ł���B

�@���̖@�̏C�K�ɂ���āA���_�A�Q���A�����A�����邳�͐����Ȃ��Ȃ�B�܂��A�a�C�A�V���A�����Ȃ��Ȃ�A�_�̐g�̂ɐ��܂�ς��B

�@�s�҂͉̑̂ɂ��Ă����A���ɂ��͂ꂸ�A���ɂ��ʂꂸ�A�ւɂ����܂�Ȃ��B

�@�͖̂��͂ɂ��ӂ�A�K����T�}�[�f�B��������B�オ���W�̌��ɐG�ꂽ�Ƃ��A��͂��낢��Ȗ��o��������B

�@�����ƂɁA��X�̖��o���犽�삪������B�ŏ��͉����Ǝ_���A���ɂ͋ꖡ�Əa���B

�@�����ĐV�N�ȃo�^�[�A�M�[�A�~���N�A�N���[���A���A�ØI�Ȃǂ̖������鐅��������B

�i�X�j���B�p���[�^�J���[�E���h���[

�@���z�͂ւ��̉��ɂ���A���͓����ɂ���B���z�͌����痬��ł�A�����^�i�s���̊ØI�j������ł��܂��B����䂦�ɐl�Ԃ͎��_�Ɏx�z�����̂ł���B

�@���̂��߁A���z����ɁA���������ɒu���ׂ��B���ꂪ���B�p���[�^�J���[�ƌĂ�郀�h���[�ł����āA���ׂẴ^���g���ɂ����Ĕ邹���Ă���B

�@����ɓ���u���A����ő̂��x���A������ɂ��ĕs���ɂ��ĕۂB

�@���̃��h���[��s�f�ɏC�s���āA�V����j��ׂ��B���̐l�͂����鐢�E�ɂ����ăV�b�_�ł����āA�J���p�̏I���ɂ��łт邱�Ƃ͂Ȃ��B

�i�P�O�j���[�j�E���h���[

�@���Ɩڂƕ@�ƌ����A���ꂼ��e�w�A�l�����w�A���w�A��w���������ĕ���ׂ��B

�@�����\���ɋz������ŁA�v���[�i�C���A�p�[�i�C�ƂȂ��ׂ��B�����Č��҂́u�t���v�Ɓu�n���T�v��S�ŏ����Ȃ���A�Z�̃`���N�������X�Ɏv�O���āA�[�����荞��ł���V���N�e�B���_��ڊo�߂����A�W�[���@�ƂƂ��ɃT�n�X���[���@�̏�ɗ�������ׂ��B

�@�����ă��[�M�[�͎������g���V���N�e�B���_�̗͂ɖ�������A�����_�V���@�ƍ��ꂵ�āA����̎����Ă��邱�Ƃ��ϑz���ׂ��B

�@�s�҂͎��炪�������̂��̂ƂȂ��āA�u���̓u���t�}���Ȃ�v�Ƃ������Ƃ��������ׂ��B

�@���[�j�E���h���[�͎���̔�V�ł����āA�_�X�ɂƂ��Ă������������̂ł���B�ЂƂ��т��̍s�@�̊����ɒB�����l�́A�Ƃ���Ȃ������T�}�[�f�B�̋��n�ɂ���l�Ȃ̂��B���̐l�͂��܂��܂ȍ߂ɂ���Ă�������Ȃ��B

�@����䂦�ɁA��E��]�ނȂ�A���̃��h���[�̏C�K���Ȃ��ׂ��B

�i�P�P�j���@�W���[�j�[�E���h���[

�@����̂Ђ�����ɂ��A���������낦�ď�ɏグ��B���͒��ɕ������B����̓V���N�e�B�̊o���ƒ������̈��ł���B

�@���̃��[�K�́A���[�M�[�����ɉ�E�ƃV�b�f�B�������炷�B

�@���̃��[�K�̂������ŁA�r���h�D�E�V�b�f�B��������ł��낤�B���̃r���h�D�E�V�b�f�B������ꂽ�Ȃ�A���̐��ɂ����Đ����������Ȃ����Ƃ͉����Ȃ��B

�@�傫�ȋ��y�ɔ���ꂽ�l�ł��A���̃��h���[���C�K����Ȃ�A�K���₷�ׂẴV�b�f�B��������ł��낤�B

�i�P�Q�j�V���N�e�B�`���[���j�[�E���h���[

�@���[���[�_�[���E�`���N���ŁA�X�l�̃V���N�e�B�ł��鎊���_�N���_���[���A�O�������̂Ƃ�����������ւ̎p�ʼn炵�Ă���B

�@���̏��_���̂̒��Ŗ����Ă������A���͏b���R�ł����āA���Ƃ����疜�̃��[�K���C�K���Ă��b�q�͐����Ă��Ȃ��B

�@�ˌ��̏��O�����Ŗ�����肱���J����悤�ɁA�N���_���[�̊o���ɂ���ău���t�}���̌˂������J����ׂ��B

�@�����ɂ����ăV���N�e�B�E�`���[���i�i�V���N�e�B�̎h���j���C�K���ׂ��B���@���瑧���z���A�v���[�i�C���A�p�[�i�C�Ƃ�������ƂȂ��ׂ��B

�@�C���X�V�����i�[�C���̒��ɓ���A�͋��������o��܂ł́A�A�V�����B�j�[�E���h���[�������Ĕ鏊�����߂�ׂ��B

�@���̑����ł���N���o�J�ɂ���āA���̃V���N�e�B�[���_�͑����l�܂肻���ɂȂ��āA�o�蓹�Ɏp������킷�B

�@�V���N�e�B�E�`���[���i���Ȃ��Ă̓��[�j�E���h���[�͐����������Ȃ��B�ŏ��ɃV���N�e�B�E�`���[���i���s���ׂ��ŁA���̎��Ƀ��[�j�E���h���[���C�K����̂ł���B

�@���̍s�@�́A�ނ�Ŕ邵�A���X�C�K���ׂ��B

�@���̃��h���[�͍ō��ɔ邷�ׂ����̂ł����āA�V���Ǝ���łڂ��B����䂦�ɁA�V�b�f�B���肤�s�҂͂��̏C�K���Ȃ��ׂ��B

�@�펞�ɂ��̃��h���[���C�K���郈�[�M�[�́A�V�b�f�B����ɓ���邱�Ƃ��ł���B�����ă��B�O���n�E�V�b�f�B�āA������a���͏��ł���B

�i�P�R�j�^�[�_�[�M�[�E���h���[

�@�p�V�`���[�^�[�i�̑̈ʂ��Ȃ��A���Ȃ����������߂�B���ꂪ�^�[�_�[�M�[�ł����āA�V���Ǝ����Ȃ�����B

�i�P�S�j�}�[���h�D�[�L�[�E���h���[

�@�����ł����сA����㍪�̕��ֈړ����Ă����āA�������A�����^�i�s���̊ØI�j�����ނׂ��B

�@�펞�ɂ��̃��h���[���s����l�́A���܂ł��t��ۂ��A����������������Ȃ��B

�i�P�T�j�V���[���o���B�[�E���h���[

�@���Ԃ��Î����Ȃ���A�S���̒��S�ɂ���^��̊y�������߂�ׂ��B���̍s�@�͂��ׂẴ^���g���ɂ����Ĕ閧�Ƃ���Ă���B

�@���̃V���[���o���B�[�E���h���[���l�͋~�ώ҂̒��̋~�ώ҂ł���A�ō��_�ł���A�n����ł���B

�@�}�w�[�V�����@���i�厩�ݎ�j�͌���ꂽ�B

�u�܂��ƂɁA�܂��ƂɁA����ɂ܂��ƂɁA�܂��ƂɁA�V���[���o���B�[�𐬏A����l�̓u���t�}���ł���A���̑��̂��̂ł͂���悤���Ȃ��B�v

�i�P�U�j�܂̃_�[���i�[�E���h���[

�@�����̃_�[���i�[�������Ȃ�A���̐��ɐ��A�����Ȃ����Ƃ͉����Ȃ��B

�@�l�Ԃ̐g�̂̂܂܂œV�E�։������邱�Ƃ��ł���B�ǂ��ւł��ӂ̂܂܂ɏu���ɍs�����Ƃ��ł��邵�A�����ޗ͂�������B���̂��Ƃɋ����͂Ȃ��B

�@�n�̃_�[���i�[�E���h���[

�@�n���f�͉��F���A�y�ɑ����A�������������Ă���B

�@�u���t�}�_��@�̍��ɂ����āA�S���ɂƂǂ߂�ׂ��B

�@�����āA�C��S�ƈꏏ�ɐS�����̒n���f�̎��̂ɓ����āA�Q���Ԕ��̊Ԃ����ɂƂǂ߂Ă����ׂ��B

�@���̃��h���[�͐l�Ɉ���������炵�A��ɑ�n�̍������Ȃ��B

�@���̃��h���[����ɍs����l�́A���玀���������A�V�b�_�Ƃ��Ēn���V�s����B

�A���̃_�[���i�[�E���h���[

�@�����f�͌��̂��Ƃ��ɐ��炩�ŁA�����B����������A��Ƀ��B�V���k�_�ƌ��т��B���̋C��S�����̐����f�̎��̂ɓ����āA�S�ƂƂ��ɂQ���Ԕ��̊Ԃ����ɂƂǂ߂Ă����ׂ��B

�@���̃��h���[�́A�ς���M�]��߂̉���̔j��҂ƂȂ�ł��낤�B

�@���̎���̃��h���[��m��l�̓��[�K�̉�҂ł����āA�ނ͐[���ċ���ׂ����̒��ɗ����Ă��A�����Ď��ɂ͂��Ȃ��B

�@���̎���̃��h���[�͒��Ӑ[���邷�ׂ��B

�B�̃_�[���i�[�E���h���[

�@�Ό��f�͂ւ��ɑ��݂��A�Ԃ��A�펚�͂����ŁA�`�͎O�p�A���Ȃ�A�P���A���h������_�Ƃ��A�l�ɃV�b�f�B��^����B

�@���̉Ό��f�̎��̂ɋC����Ă��āA�S�ƂƂ��ɂQ���Ԕ��̊ԁA�����ɂƂǂ߂Ă����ׂ��B

�@���̃��h���[�̏C�s�҂́A�������R������̒��ɗ������Ƃ��Ă��A���ʂ��Ƃ͂Ȃ��B

�C���̃_�[���i�[�E���h���[

�@�����f�͗ΐF�ŁA�T�b�g���@�E�O�i����Ȃ�A���������펚�Ƃ��A���̎�ɐ_�̓C�[�V�����@���ł���B

�@�C��S�ƈꏏ�ɕ����f�̎��̂̂Ƃ���ɂ�Ă��āA�Q���Ԕ��̊ԁA�����ɂƂǂ߂Ă����ׂ��B

�@���̏C�s�҂͋�������Ƃ��ł���B

�@���̎����ȃ��h���[�́A�V���Ǝ����Ȃ�����B���̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ͒f���ĂȂ��B

�@����ɂ͋��s�̗͂�^����B

�@���̃��h���[�́A���\�t��A�h�M�̔O�̂Ȃ��҂ɂ͌����Ď����Ă͂Ȃ�Ȃ��B������������悤�Ȃ��Ƃ�����A����̃V�b�f�B��j��ł��낤�B

�D��̃_�[���i�[�E���h���[

�@�f�͊C�̂��炵�����炩�Ȑ��̂��Ƃ��A���ݓn��V��̂��Ƃ����邭�P���Ă���B���������펚�Ƃ��ċ�A���̎�ɐ_�̓T�_�[�E�V���@�_�ł���B�C�������ɂ�Ă��āA�S�ƂƂ��ɂQ���Ԕ��̊ԁA�Ƃǂ߂Ă����ׂ��B���̃��h���[�́A��E�ɒʂ����̔����J���ł��낤�B

�@���̃��h���[��S�����l�͕s���ł���A���̉F�����I��Ƃ��ɂ��łт邱�Ƃ͂Ȃ��B

�i�P�V�j�A�V�����B�j�[�E���h���[

�@�����A�J��Ԃ��J��Ԃ��A�������߂���ɂ߂��肷��ׂ��B���ꂪ�A�V�����B�j�[�E���h���[�ł����āA�V���N�e�B���o�������铭��������B

�@���̃A�V�����B�j�[�͍ō��̃��h���[�ł����āA���Ⓖ���̕a�������B�܂��A�̂������ɂ��A�ᎀ�ɂ�h���B

�i�P�W�j�p�[�V�j�[�E���h���[

�@�������A��̂��Ƃ���������Ɨ��܂��āA��̌��ɂ��Ă����ׂ��B���ꂱ���̓p�[�V�j�[�E���h���[�ł����āA�V���N�e�B���o�������铭��������B

�@���̃p�[�V�j�[�͈̑�Ȃ郀�h���[�ɂ��āA�̂������ɂ���B�V�b�f�B���肤�s�҂����͓w�͂��Ă�����C�s���ׂ��B

�@

�i�P�X�j�J�[�L�[�E���h���[

�@�����J���X�̂������̂��Ƃ��ɐ�点�āA��C���������Ƌz�����ށB���̃��h���[�͂��ׂĂ̕a�C�������B

�i�Q�O�j�}�[�^���M�[�E���h���[

�@���@���琅���z���A������f���o���B���Ɍ�����z������ŁA���@����o���ׂ��B������J��Ԃ��čs�Ȃ��ׂ��B���ꂪ�}�[�^���M�[�Ƃ��������ȃ��h���[�ł����āA�V���Ǝ����Ȃ�����B

�@�l���͂Ȃꂽ�A�l�C�̂Ȃ��Ƃ���ɏZ�݁A�S���W�����Ă��̃��h���[���C�K���ׂ��B��������A�ۂ̗l�ɋ��͂ɂȂ邱�Ƃ��ł���B

�@���[�M�[�͂ǂ��ɂ��Ă��A���̃��h���[�̍s�ɂ���āA���炵���K���𖡂키���Ƃ��ł���B

�@����䂦�ɁA������͂��i���āA���̃��h���[���C�s���ׂ��B

�i�Q�P�j�u�W�����M�j�[�E���h���[

�@���������炩�O�ɓ˂��o���āA��C��H����ʂ��Ĉ��ݍ��ނׂ��B

�@���̃��h���[�́A�����s�Ǔ��̕��������̂��ׂĂ������A�V���Ǝ����Ȃ�����B

�@�����ɂ��̓��h���[�̏͂�����I������B�����͂��ׂẴV�b�_�����̈��d���ł����āA�V���Ǝ����Ȃ�����B

�@���̏͂́A���\�t��M�̂Ȃ��҂ɂ́A�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ӂ��Ĕ邷�ׂ��B��ʂ̐_�X�����Ƃ����ǂ����������͂ł���B

�@�K���Ɖ�E��^���Ă����Ƃ���̂��̃��h���[�̏͂́A�����ŁA�S�����ÂŁA�O���ɑ���M�Ԏ҂����Ɏ�����ׂ��B

�@���̃��h���[�̏͂́A������a�����Ȃ�����B�펞�ɂ��̖@���C�K����K�������l�̏����̉͂܂��܂�����ɂȂ�B

�@������l�ɂ͘V���͗����A�܂��ނ͉Γ�A����ɂ���Ȃ��B�܂��ĕ���̋��ꂪ���낤���B

�@�����A�b���A�B�����A�n���Z���a���̂Q�O��̎����́A�������̃��h���[�̏C�K�ɂ���ď������邱�Ƌ^���Ȃ��B

��b�s�@

�������g�́u�����o���v���ώ@����B

�����o���Ƃ́A�u��]�v�u�����v�u�㏸�v�u�����v�́u����v�̂���

�܂�G�l���M�[�̗����c�����邱�ƁB

���ꂪ�ł���Ǝ����̐��_��Ԃ���̂��R���g���[���ł���悤�ɂȂ�B

�����ɔ������@�͂Ⓖ���͂��������B

�������

�ő���傫�ȉ~��`���悤�ɂ�������3���A�B

����]�͏㏸��]

�E��]�͉�����]

��]���t�ɂ������ɑ̓��̃G�l���M�[���ǂ��Ȃ�̂����ώ@����B

�|�C���g�͈ӎ������ƂɏW�������邱�ƁB

���_�͑���B

�G�l���M�[�́u��]�v�u�����v�u�㏸�v�u�����v�́u����v���ώ@����B

���_��ɂȂ�ƁA�G�߂�Ҋ߂��_��ɂȂ�B

�G����

�Б��̕t�����ɏ悹��B���ɏ悹�����̕G�����ɂ���B�Ō�ɗ����̂Ђ����߂Â���B

�|�C���g�́u�߂Â���v�B���R�͓w�͂ƒ��߂邱�Ƃ��`�F�b�N�ł��邩��ł���B

�@�ׂȊώ@�͂Ə����ȕω��������邱�Ƃ��ł���l�͂�����p�����邱�Ƃʼn\���͊g����B

�����l�͓w�͂Ƃ����B

�u�߂Â���v�R�c�͓f�����Ƌ��ɒ��Ӑ[���������ƁB�|�C���g�͈ӎ��Ƒ@�ׂ��B�����I�͂͂ł��邾���g��Ȃ��B

���G�@��������

���̗������킹��

�����Ƃ�̂̕��ɊāA����ŕG���������A�����W���W���ƐZ�������āA�f�����ɍ��킹�ĕG�����ɋ߂Â���B

���̎��̐g�̂̔������ׂ������J�Ɋώ@���Ȃ���P�~���P�ʂŏ��ɋ߂Â���B

�w��L���B

���r�E�X�s�@

���̉�]

�����ɗ����A�O��4��A���E4��@����̊m�F

�㔼�g����������Ȃ������肵�Ȃ��悤�ɒ��ӂ���@�@�w�����܂������ɂ�����@�@�@�u���v�̌`�ɂȂ�B

�����E�Ɏ����Ă����č��ɂS��]�@�@�@���͂Ђ˂�Ȃ��@�@�@����Ɠ��������Œ�_�ɂ��č�����]������B

�������Ɏ����Ă����ĉE�ɂS��]

�R�Z�b�g

���x���Q

�G�����œ��l�ɉ�]������

���x���R

�����ē��l�ɉ�]������

���x���S�`

���r�E�X�̋O�Ղɉ����č�����

�������̃A�[�T�i

�Б������̃A�[�T�i

�ċz�s�@

�P�[���@���E�N���o�J�@�@�@�@�@�ŏI�I�ɓ�����A���R�ɖK���~�����

�đ��@�@�~���@�@�z��

4:16:7

6:20:10

8:32:14�@�@�@�@8��

���[���o���_

���ɗ͂����Ă�������ƒ��ߕt����

�ł��邾�������͈͂�������ߕt����@

�������߂Ă����ɒo�߂�@1�b�Ԃ�2��̃X�s�[�h��10����@�@�@1��1000���3����

���߂Ă��鎞�Ԃ����X�ɐL���ĂW�b�ɂ���

�R�c

�����������Ȃ��悤�ɂ���

�i��グ�銴�o

��傩��͂����肾���悤�ɏC��

���߂�@�@�@�@�@�o�߂�@�@�@�@�@

�I�[���i�}�V�@�@���@�[���@�@�@�@

�X�B���n�E�A�[�T�i

���傫�����J���A����傫���J���Đ���o���B

�G�l���M�[��Ԃ�ێ����郀�h���[�B

�n�^�E���[�K�E�v���f�B�[�s�J�[�@�@�@�@haṭhayoga-pradīpikā

1.50�@�����̂����Ƃ��A�X�̉��A��A�̗����ɁA���̂����Ƃ��E���ɁA�E�̂����Ƃ������ɂɂ��Ă���ׂ��B

1.51�@����͎w��L���ė��G�̏�ɂ����A�����J���A�i����˂��o���āj���_���ꂵ�ĕ@�����Î����ׂ��B

1.52�@���ꂪ�X�B���n�E�A�[�T�i�ŁA�s�҂�����A�R��̃o���_������ō��̃A�[�T�i�ł���B

�Q�[�����_�E�T���q�^�[�@�@�@�@�@�@�@Gheranda Samhita

2.14�@�����̂����Ƃ��A�X�̉��Ɍ������ė��āA���G��n�ʂɂ��A�i����j�G�̏�ɂ��āA

2.15�@�����J���A�A�̈������߂����A�@�������߂�ׂ��B���ꂪ�X�B���n�E�A�[�T�i�ŕa�C�����ł�����B

�|�C���g��3�̃o���_�i�o���_�E�g�����j����������Ƃ����Ď��H���邱�ƁB

���[���E�o���_�@�@�@�@�@���̈����グ

�E�b�f�B�[���i�E�o���_�@���������グ

�W���[�����_���E�o���_�@�A�̈����グ

�E�b�f�B�[���i�E�o���_�@���������グ

�\�Ȍ��葧��f�����邽�߂ɁA�K���@����f���悤�ɂ��āA1�x�ł͂Ȃ��A���x�������či��o���悤�ɓf���B�f���������瑧���~�߂Đ�ɋz�����܂Ȃ��悤�ɂ���B���s���g����ƁA�������㕔�Ɉ����グ���A���������o�̓����̂悤�ȏ�ԂɈ������ށB���̂܂�10�`20�b�قǕۂ��Ă��瑧���z���Ȃ���߂��B

�W���[�����_���E�o���_�@�A�̈����グ

�X�B���n�E�A�[�T�i�̎��H�ł̂ǂ���ߕt����B

�o���̋Z�@

�p�h�}�E�A�[�T�i

�p�h�}�n���T�E�A�[�T�i�������̓}���[���E�A�[�T�i�������̓J�[�K�E�A�[�T�i

�̂��䂷��A�ӎ��̂̓����x���m�F����@�@�ӎ��̂̍ו��̏�Ԃ��킩��

�V���N�e�B�`���[���j�[�E���[�h���̎��H

���̂Ȃ������b�N�X��ԁ@�@�@�@�����̒B�l

�\�������E�O��ɗh�����čŗǂ̃^�C�~���O�𑨂���

�Z�������z��0.4�b�`1�b

����ŕG�����Ɍ����ĉ���

���[���o���_��������

��L����x�ɂ���

���x�����̓�����J��Ԃ��ă��[���[�_�[���E�`���N��������㏸����G�l���M�[��h���B

������g�̂̓������~������

�ŏ���3�b�Ń��[���[�_�[���E�`���N�����ɃN���_���j�[�G�l���M�[��~�ς���B

������Ԃ�10�b�ԕێ�����B

���[���o���_������������

������Ԃ�20�b�ێ�����B

�G�l���M�[�̓}�j�v�[���Ɉڍs����

��O�Ȑ��_�͂��K�v�ƂȂ�@�@�@�@�@�@���ɂ����Ȃ珟��Ɏ���

�������z���銴�G������@�@�@�@�E����邱�Ƃ����Ί�Ŏ������

������Ԃ�30�b�ێ�����B

��ƌ��ɋ����ْ���������

���[���[�_�[�������܂Ȃ��悤�ɂ���

�G�l���M�[�i���U���̔������j�̏㏸��I�m�ɔc�����Ă���

�\���̐k���̓G�l���M�[���~�ς��ꂽ���ɋN������̂̔���

�G�l���M�[�̓A�i�[�n�^�E�`���N���ɓ��B

���H����ۂɂ͖������Ŏ��g�܂Ȃ��Ɛ������Ȃ�

�����̐k���̓��B�V���b�_�E�`���N���i�������j�ɃG�l���M�[�����B��������

��������͑@�ׂȃG�l���M�[�������㏸�ł���

�����̐k���𒆐S�ֈ����߂��悤�ɂ��Đk�������������߂悤�Ƃ���@�@���S��������Ȃ��悤�ɂ���

�{���グ�Ȃ��悤�ɂ���

�A�[�W���j���[�E�`���N���i���ԁj�ɑ��荞�܂��ƁA�k���ɕω����N����B

�k���������܂�A�܂��k����Ƃ����J��Ԃ���������B

�G�l���M�[�͎��R�ɃT�n�X���[���E�`���N���ւƗ����

�T�n�X���[���E�`���N���͓��̂ł͈ӎ��̂����ɑ��݂���

�炪����������o��

�Ō�ɃT�n�X���[���ɓ��B�����G�l���M�[���ӎ��̂̊O�֕��o����

�@���琨���悭����f���ƁA�G�l���M�[���ӎ��̊O�֕��o����ʘH���J����

�u���t�}�����h���Ƃ����@�ׂȃG�l���M�[���������ʂ��鞐���ł���B

���͎v���蒷�������@���瑧��f���o���B

�u�U���v�Z�����Ɓu�i��o���v��������D�荬���Đ���f���o���A�O�ɕ��o����B

�f���ۂɂ͏㔼�g���O�X����B

�܂��A�i�[�n�^�E�`���N���ɂ͑e�G�G�l���M�[���c���Ă���̂ŁA������x�V���N�e�B�`���[���j�[�E���h���[�����H���邱�ƂŁA�S�g�������ꂽ�悤�Ȑ������ɖ��������B