仏教の基準点

目次

はじめに 立ち位置の確認

前提の世界観 輪廻転生

仏教用語を使う時の前提 時代、文化、社会的地位 2つの真理 勝義諦

paramattha sacca

仏教の前提 範囲、潜在意識、実践

1 因果関係の範囲 一般社会とは異なる全体性 「波と海」の喩え 部分と全体性

2 潜在意識の理解 五感器官と大脳に依拠しない認識の仕方と修正方法

3 実践と実現 過去と未来の時間軸の枠から離れた生き方の提案、と実際のその順序 Sotāpannaへの道

宇宙時間と空間

現代と仏教の物質の違い 大きさと性質

大乗仏教の基準点

コラム

因果関係の範囲の詳細 あの世とこの世のより詳細な段階

煩悩の周辺

生物学の分類法は便宜上の仮説

永遠の輪廻が生じる理由 涅槃nibbānaとdhammāが重なるため

語句・用語 縁起説

リンク

はじめに 立ち位置の確認

会話の前提となる、自分の立ち位置を意識していないケースがわたしたちには多くあります。

例えば、この世からあの世に行くことを、

この世を基準にすれば「行く」と表現しますが、

もし、あの世を基準にすれば「戻ってくる」ということになります。

日常生活や哲学や他の宗教とは違う「基準」が仏教にはあります。

仏教では基準が必ずしもこの世とは限らず、涅槃nibbānaの時もあります。

基準点によって表現が変わることに注意しなければ、その文の意味がわからず誤解を重ねることがあります。

前提の世界観 仏教をはじめインド思想を読む前に知っておくと分かりやすいこと

輪廻転生

輪廻転生については信じる必要はありませんが、南アジア思想ではすべての前提にされていて、そこから思想や修行法が生じたので、まずはこれを理解することで、訓練の目的や要点が理解でき、修行がしやすくなります。

逆に知らないと、「いま・ここ」でなにをしているのかを明確にできず、惰性で暮らす可能性があります。

この世には31領域にわたる生命体があると三蔵は説きます。

仏教用語を使う時に知っておくと分かりやすいこと

当時の時空と状況(TPO)と現代の違い

三蔵はゴータマ・ブッダの時代を基準にして記述されたものです。

すなわち2600年前の、古代バラモン教文化圏の、近い将来に滅亡することが予測される地方豪族の王子の視点を中心にして説かれたものです。

2600年前

携帯も、冷蔵庫も、車も、舗道は当然のこと、水道もガスも電気さえもありません。

厳しい自然の中で、メンタルと物質の両方の「苦しみ」との遭遇が多く、生き抜く技を習得することが大切でした。

古代バラモン教の世界観

輪廻転生を前提にしていました。

自分の行為がkamma(業)となって、それによって来世の転生先が決まると信じていました。

kammaとは「未来に実を結ぶ種」のような「原因」のことです。

したがって、外部からの刺激だけではなく、内観して自分のkammaを精査することも日常でした。

自分とは過去のkammaの産物に過ぎない AN

5.57 Abhiṇhapaccavekkhitabbaṭhānasutta AN

5.57 幾度となく注視されるべき状況の経

近い将来において滅びる地域の政治を司る責任者

自分の成功だけではなく、共同体の幸福と維持の責任を担っていました。

それは郊外の農耕共同体だけではなく、都市部の商工共同体や軍隊や官僚や貴族の幸福も含まれます。

2つの真理

輪廻の内側にある31領域の中で通用する真理(世俗諦sammuti sacca)[saṁ+man想い] consent共に感じる 同意,と

その外側で通用する真理(勝義諦paramattha

sacca(Parama

最上の+ Attha道理+sacca真理) )があります。

最上の真理である勝義諦では、この世を4つに分類する。 Nibbāna、citta、cetācina、rūpa

Nibbāna エネルギーが0の状態 カタチがない 知る機能だけ

citta 回路を経過することで、ありのままを知ることができない経験

cetācina メンタル回路の集合体

rūpa 生じては消え去り続ける、物質エネルギー

私説

cittaとcetācinaも、rūpaという容れ物があるから存在するので、感覚界(欲界)と色界と無色界では物質エネルギー界とメンタル界を完全に切り離すことはできない。

cittaにcetācinaメンタル要素(各種のsaṅkhāra)が入ることで、cittaは経験をすることができる

メンタル界の原因はNibbāna、物質エネルギー界の原因はdhammāである

dhammāが物質エネルギーとなる

その物質エネルギー界が生じる原因はメンタル界である。

生命体は素粒子以下の物質エネルギーで構成されている容れ物(hadaya vathu)にcetācina経由のエネルギーが通過することで意識cittaが生じ経験する。

仏教の教え 輪廻から離脱方法

内側の31領域の外側に世界があることを伝え、その離脱する方法を実践するのが仏の教えです。

外側の世界は涅槃Nibbānaと呼ばれ、内側である31領域の世界の特徴は三相と呼ばれます。

三相とは、カタチあるものは常に変化し、心は疲れ、輪廻の内側には本質はない、ことです。

仏教の特徴とは何なのでしょうか?

すべてのことは「意(識)」すなわち「心」から始まっていることを説く教えである、と言うこともできます。

仏教には以下の3つの特徴があります。

1 因果関係の範囲 一般社会とは異なる全体性 「波と海」の喩え 部分と全体性

2 潜在意識の理解 五感器官と脳に依拠しない認識のメカニズムと修正方法

感覚の限界と想saññāの限界と自動反応回路によってバイアスがかかる認識

3 実践と実現 過去と未来という時間軸の枠から離れた生き方の提案、そしてそのステップごとの実践

kammaと苦しみを理解してから段階的に実現する

1 因果関係の範囲

経典や仏法や師の教えは受け手の心に直接に語りかけているので、使われている用語や文法は現代のものとは違います。

現代の科学や論理や常識は素粒子よりも大きい領域にある因果関係を基準にしているので、現代人は電子顕微鏡やMRIや人工衛星やAIなどの機器を使ったデータを基準にして認識するレベルを前提にして話をはじめます。

しかし、仏教は素粒子よりも微細でまだ重力もないエネルギー領域や、メンタル界や涅槃nibbānaの因果関係を基準にしているので、基準を自分の外側のデータではなく、自分がどのように受け取ったか、という心の理解にしているので、ヒトはこの世に存在するものをあるがままに認識できないことを前提にしています。

したがって、いかなる精密なデータであっても、それらをヒトが認識するときには9段階におけるバイアスがかかってしまうので、経典の言葉であっても、ヒトは訓練をしなければそれらをそのままに理解できないと考えます。

たとえば、肉体の感覚器官を介して経典の言葉を受信して察知(視覚や聴覚)する際にも、それらは潜在意識によってバイアスがかかっており、すでに自動的に処理された視覚や聴覚がその後に表層意識によって認識されるときにはさらなるバイアスのフィルターを通過するので、ヒトが対象を理解するときには、すでに大きな誤謬があると指摘しています。

対象を認識する表層意識を理解する時に、「5つの窓がある部屋の中央に坐っている主人公の喩え」が使われることがあります。

それぞれの窓は5感覚器官からの信号につながっているので、主人公が外の様子を知るにはその窓からの情報に頼るしかありません。

しかし、前述したように、その情報は受け手にとってはありのままの信号ではなく、主人公の自覚がないままに編集処理(スポットライトと分割と統合)された情報に加工されてしまっています。

そして主人公が察知した情報を認識する段階で、潜在意識にある自動反応回路によってまた他のバイアスがかかってしまっています。

つまり、認識以前の物質エネルギーをいかなる精密機器を使って正確に把握したとしても、5感覚意識の段階と表層意識の段階でバイアスがかかります。

すなわち、経典を理解するときの前提(基準点)は、使われている言葉は、外側の世界を知覚するときの物質レベルの視点ではなく、窓の内側のイメージの世界であることを何度も自覚する必要があります。

具体的には、私たちが聞く音は「本物の音」ではなく、その人のgatiに従って「修正」されています。 同じことが、匂い、味、触感、概念(dhamma)を含む6つの感覚経験すべてに当てはまります。

ありのままに認識できない科学的理由と対処法

換言すれば、物質エネルギーレベルではなく、メンタルレベルを基準にしているのです。

なぜならば、ヒトの認識は物質レベルをありのままに捉えることができず、バイアスのかかったメンタル・レベルでしか対象を理解することができないようにプログラム設定されているので、経典の言葉もそこを基準にしてコミュニケーションが行われます。

たとえば五蘊のrūpa(色蘊rūpakkhanda)とは私たちが日常会話で使う物質のことではなく、各自の心のなかで生じるイメージのことを意味しています。具体的には、夢や空想で出てくる視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、記憶の再現イメージのことです。

上述の5つの窓のある部屋の真ん中に座っている主人公の喩えで言うと、rūpaとは窓の外側にある物質世界だけではなく、窓から入ってきたすでに加工された情報のイメージも含みます。

したがって、視覚のrūpaには

素粒子で構成された物質のレベル 石、肉体、霧

肉体の感覚器官で察知できるレベル 映画館のスクリーンの映像

機器を使って感覚器官で察知できるレベル MRIや電子顕微鏡の映像

視覚のレベル 編集された視覚イメージ

潜在意識で再現されるレベル 夢のイメージ映像

のどれもがrūpaであり、経典は一般的には編集されたイメージや夢や空想のイメージを指しています。

この夢や空想のイメージはメンタルの4要素(感覚、概念、回路、意識)によってその度に創出されます。

イメージをrūpaの一部に分類されることは納得できないと想うので、これから経典を読むときにはその真偽に注意を払ってみてください。

このように、日常世界では測定できる素粒子よりも大きい世界の中にある因果関係を基準(常識)にして、学問、仕事、生活が行われているのに対して、仏教の世界では、素粒子よりも小さい重力のないエネルギー、メンタル、0を含めた因果関係を基準にしています。

また、仏教の特徴は涅槃nibbānaを対象の範囲しているところが、他との大きな違いです。

したがって、科学、哲学、他の宗教と異なる視点や感じ方や考え方とは大きな前提の違いがあるので、これらを混同してしまうと、仏教の言葉を誤解してしまい、本意を理解することができません。

|

視点 |

本質 |

常在と無常 |

楽と苦 |

エネルギー |

特徴としての限りなさ |

真理saccaの範囲 |

|

涅槃nibbāna |

atta |

nicca |

sukha |

0 |

0 |

勝義諦 paramattha |

|

この世 |

anatta |

anicca |

dukkha |

ある |

始源のない輪廻 |

世俗諦 sammuti |

たとえば、この世で何も不自由のない生活を送っていても、それを仏教では「苦」とするのは、涅槃nibbānaの「楽」を基準にしているからです。したがって、この世における喜びや快適さや嬉しさや悦びであっても、涅槃nibbānaに至る「道」の障害になるものであれば、それらのことを障碍や「苦」と仏教では評価します。

仏教の世界観

「この世にあるものは生まれては滅していくが、実際にはまだなにも生まれても滅してもいない」 出典?

という見解(真理)を仏教ではするが、この文章は一見すると矛盾している内容に聞こえるでしょう。

それは仏教が涅槃nibbāna(この世とあの世の接点の向こう側)の視点を加えて基準にするので、全ての言葉は矛盾しているように思うのは当然です。

なぜならば仏教ではエネルギーのないあの世、エネルギーのあるこの世、そして2つが重なる部分には「カンマの種」を基盤とした生命体の輪廻転生の世界があり、これらの複数の世界観を1つの文章の中で表現しているからです。

この構造がわからないと仏教関係の本を読んだり、話を聞いたりしても理解することができません。

1つ目の「この世」の有り様には3つの種類があり、

鉄のように変化が遅いので、そのままの状態を継続しているように見える密度の高い物質エネルギーの世界と

川のよどみに浮かんでいる水泡のように「形ができ、留まり、消え去る」密度の低い物質エネルギーの世界があります。

2つ目には、この世とあの世が重なる接点には、「カンマの種」の世界の有り様があります。

「川に流れる眼の前の水は一瞬前の水とは異なりますが、川の流れは途絶えることはない」という世界です。

表面に現れる現象は生じては消え去りますが、底流にある全体の物質エネルギーが留まることなく流れ続けています。

川を遠くからみて何も変化がないように見えるのはメンタルの記憶パターンの再現による幻影です。

「前の水とは異なるが川の流れは途切れない」とは物質エネルギーとメンタルの両方の特性がある輪廻転生の世界です。

この生命体の宿命は「カンマの種」を介して、この輪廻の中を漂い続けます。

最後の3つ目は、「まだなにも生まれても滅してもいない」というのは、カタチ、すなわちエネルギーがない涅槃nibbānaの世界のことです。

換言すると、

この世(宇宙のすべてのモノ)では互いが独立しているように表層では見えるが、全体性を見れば、エネルギーとの関わりがある、という共通性があります。このように眼には見えなくても実際には相互は影響をしあっています。

すなわち、「この世」というエネルギーがある世界から離脱しない限りは、エネルギーを介して他と関わり、その影響を受け続けてしまいます。

そこで「あの世」に至るためには一切のエネルギーを持ち込まないようにしないと、「カンマの種」が育まれて、また「この世」に戻ってくることになる、と仏教では説いています。

あるのは物質エネルギーとメンタルだけ

日常会話では、個、生命体、自己、魂はありまが、Abhidhammaによれば、個も生命体も、自己も魂も存在せず、存在するのはpathavīなどの要素だけです。DevaもBrahmāも牛も水牛も象も馬もありません。 女性も男性も、「誰々」も「私」も「彼」も存在せず、pathavīなどの要素だけが存在します。

頭、足、手、目、鼻はなく、pathavīなどの要素だけがあります。

Saṇsāraにいる間中は、多種の物体として常に誤って認識されてきた大小あらゆる形態の概念を、知をもって分析すると、要素の堆積、要素の塊、要素の集合体、要素の山にすぎないことがわかります。

このような知識は「Dhammaの分析的知識の光」と呼ばれます。

仏教の因果関係

因果関係というと、「ある原因があると、そのためにある結果が生じる」と理解する人もいるが、これは数学の世界ではあり得ることだが、この世ではこのように因果関係だけではないことを三蔵では説いています。

「ある原因と、それが成就するいろいろな条件が揃い、整ってはじめて、ある結果が生じる可能性がある」というのが仏教の因果関係の捉え方です。

諸々の条件が整わなければ因果関係は成り立たないといいます。たとえば、パパイヤの種があっても、そこに水と土壌と光と重力と風と二酸化炭素と熱(温度)と私がまだ知らない多くの要素がなければ、芽が生じないように。

また仏教では一言で因果関係といってもそこにはkamma niyama、citta niyama、utu niyama、bija niyama、dhamma niyamaという5種類の法則があり、物理エネルギー的なもの、意(メンタル)によるもの、宇宙規模の周期によるもの、前世と現世と来世をつなぐもの、ダンマ(この世とあの世の法則)によるものがあり、それぞれが影響することによって結果が生じます。

したがって「AだからBになった」という表現は自己納得することで落ち着くことができる大脳のクセでしかなく、実際には因果関係を単純な式で表現することはできず、何百、何千、何万、何億もの法則の複合物になります。

しかし、影響力の強い因果関係にスポットライトを当てることで「説明しやすく」「直截的に」「反射的に」表現できるものになるので、確率論と統計学と近似値として理解するには便利で説得力のあるものになります。

このように「AだからBになる」という表現が便宜上のものであったとしても、5つの因果関係がそれぞれのケースで間違いなく働いていることに変わりありません。

どのような行為(原因)も条件が揃うことで結果が生じる因果関係の力は作用し続けますが、その結果がいつどのように現れるか現れないかは条件次第なのでわかりません。

私たちにできることは、悪い実を結ぶ因果関係には条件が整わないように行動し、良き実のなる因果関係には条件が整うように環境を作り行動することです。

後はdhamma(多種多様のこの世とあの世の法則)に任せるしかありません。

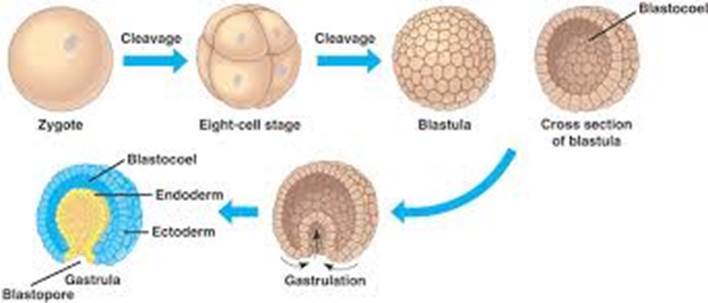

2 神経管以外の器官 内胚葉と中胚葉と外胚葉からの変化

受精卵が成長する時に

内胚葉は消化系器官に、外胚葉は神経管に発達していきます。

外胚葉が分化して成長を続け、ある時点で、表面が内に落ち込んで凹みができ、神経管は同系器官(脊髄・脳幹・脳)のカタチを顕していきます。

この凹みがだんだんと神経管へと進化し、ヒトの場合は脳となり、ここで感覚器官からの信号の情報処理を行います。

これはちょうど、眼球のようなもので、凹みから外を覗くことで、「これまで1つであった流動体」を「動きのない固定物」として捉えることで対象を測定でき、数値化、シンボライズ化、言語化することが可能になります。このような時が「主体」と「現象(客体)」が分化されている状態です。

三蔵では、肉体の神経系器官は情報処理をするだけで、この信号化されたものがメンタル体に送信されて、そこにある「知る機能」で認識する、と説明しています。

自己意識とも呼ばれている凹みから外側は見えても内側は見ることはできません。

また外側が見えてもメンタルを見ることができません。

メンタルを知るには、メンタル自身で知るしかありません。

しかし、たとえば、呼吸や血圧の深浅、回数、量は自律神経を介してメンタルと連結しています。

また外側と接している感覚を使うことで、メンタルの変化を知ることは可能です。

したがって、表層意識は潜在意識を直接に知覚できませんが、感覚や呼吸や胃腸や血圧などを介して間接的に知ることはできます。

小乗仏教では、潜在意識にある自動反応回路を上書すること目的にしています。

大乗仏教では、まだ分化されていないありのままの姿、すなわち「つながっている」状態を、基準点にして自分の思考や言動を始めることを目的にしています。

しかし外胚葉の神経管を使っている限りはその構造の限界から、ありのままの状態を認識できないので、

中胚葉の循環器系器官や内胚葉の消化系器官、そして最終的にはメンタル体を介して「ありのままの姿」を知ろうとするのが仏教の提案です。

実際のありのままの状態を観ることができると、初めから最後まであり続けるように感じた「つながり」は、その詳細に気をつけると、生じては消え去る認識の連続でしかないことに気づきます。

3 実感と実践

釈尊の教えとは盲目的に信仰したり、拝んだりするものではなく「実践」するものです。

実践することで、はじめて苦しみからの離脱、すなわち「繰り返しの連続でしかない閉じた輪」からの解放を実行できる方法を伝えています。

釈尊自身が苦しみ、そこからの離脱を求めて28歳の時に出家し、その方法を35歳の時に会得し、この世から去る80歳までそれを望む者に伝えた実践方法が、後に仏教とよばれるようになりました。

釈尊自身は現在のヒンズー教徒の基盤となったバラモン教徒として生まれ、育ち、後に輪廻から解脱する実践方法を試行錯誤の修行をして見つけました。

釈尊の時代には、500人の阿羅漢によって第1回目の結集は行われたことや、一度に1250人の阿羅漢の集会があったと記されています。また、当時の解脱した人の総計はPāli聖典でよく使われる数は84000人です。これは「沢山いる、数えられない」という意味だと解釈する人もいます。

段階

訓練をすることで、いきなり「解放」されるのではなく、一段階ごとに変化していくので、それぞれの段階に合わせた教えと実践方法を仏教では伝えています。

(1)理論 教義の表現を学ぶ(pariyatti)、 pari-:遍ねく,完全に yatta:努力せる

(2)実践 それを実践する (paṭipatti)、 pati 向かって patti:歩 獲得 arrival; attainment

(3)実現 それを貫徹する (paṭivedha)、 pati 向かって vedha:[<vidh,vyadh] 貫く

例えば、はじめに律蔵の戒律、次に経蔵のSatipatthanaやAnapanaなどのメソッドを通じて、論蔵の内容を理解していきます。

具体的な解脱への段階的順序は四向四果 (しこうしか)と呼ばれ、預流向・預流果・一来向・一来果・不還向・不還果・阿羅漢向・阿羅漢果です。

果とは、到達した境地のことであり、向は特定の果に向かう段階のことです。

パーリ語では、

預流果はSōtapanna (sotâpattiはサンスクリット語)

一来果はSakadāgami

不還果はAnāgāmi

阿羅漢はArahant アラハン

と表記されます。

実践の順番

具体的実践の段階は

1 眼の前のもの静止させて見るのではなく、流れとしてみる

2 その流れをより微細にしてみる

3 大きな流れを微細にすることで、生じては消え去るレベルで捉える練習をする。

たとえば、噴水の全体像ではなく、一つ一つ水滴の変化を捉える。

4 次に、自分の外部ではなく、自分の内部にスポットライトをあてる。

5 呼吸、心拍、血圧、感覚をみて、その生じては消え去る変化をみる練習をする。

6 それらはメンタルの潜在意識と関連付けられていることを知る

7 潜在意識が変化することに気づいていることだけで、それに関連する回路が弱体化されることを検証する。

8 これを長期にわたり継続すると波動のない涅槃nibbānaの感覚を得る瞬間が訪れる。

9 これをさらに継続すると4段階を経て、輪廻からの解脱が達せられる。

すなわち、自己特有の観念の世界から、粗大な物質エネルギーの世界、微細な物質エネルギーの世界、より微細領域にある重力を持たないエネルギーの世界、メンタル界、メンタル界の分別と各領域の特徴がある世界、入力があればエネルギーを生み出す可能性のあるメンタル要素を除去する段階、エネルギーのない世界の実感、

という順番で訓練をして、段階ごとにより深い心境を会得します。

各段階を実感することではじめて腑に落ちる心境になるので、そのためにはまず個人が訓練することが絶対条件になります。

これらの段階を順番に実感することで、この世のものに執着することに価値を感じなくなり、苦しみから離脱できる、と釈尊は説きます。

これが釈尊の教えです。

一般社会の常識とは異なり、この世に戻らないことを目的に訓練し、訓練をした分だけしか実感しないので、訓練をしていない人が仏教を簡単に理解できないのは当然です。

逆にこれを実践しないで理解するのは知性によるものなので、表層的理解で満足するだけでは根本にある回路を除去できないので危険である、と仏教では説いています。出典?

宇宙時間

世界サイクル 4 kappas

劫には大劫(mahākappa)と中劫(antarakappa)の2種類があり、1大劫=80中劫です。

一大劫は世界が

生成される成劫(じょうこう、vivaṭṭa-kappa)、 vivaṭṭa:

devolution 移行of rebirth

世界が存続する住劫(じゅうこう、vivaṭṭa-ṭṭhāyī-kappa)、ṭhāyī: being in a state of; lasting.存続状態

世界が破壊される壊劫(えこう、samvaṭṭa-kappa)、 sam+vaṭṭa輪

vaṭṭa,円形の;丸い。再生のサイクル; 生成する 生起する

世界が存在しない空劫(くうこう、samvaṭṭa-ṭṭhāyī-kappa)

の4つの期間に分かれます。

samvaṭṭa-ṭṭhāyī-kappaはSuñña-kappas とも呼ばれ、仏陀が出現しないサイクルです。

『阿毘達磨大毘婆沙論』巻135によると、中間劫には

人の寿命が無限から始まって10歳に減少するまでの減劫、

10歳から8万歳に増える増劫、

10歳から8万歳に増えてまた10歳に減る増減劫

の3種類があり、減劫1、増減劫18、増劫1の20中劫で世界が生成され、20中劫の間世界が存続し、20中劫で世界が破壊され、20中劫の間世界が空になる4つの期間があります。

『阿毘達磨倶舎論』巻12によると、住劫で寿命が10歳に減ったとき、刀兵・疾疫・飢饉の小三災が起きます。また壊劫の末には火・水・風の大三災のいずれかが起き、64劫ごとに循環します。(7つの火災のあと、1つの水災が起きる。ただし最後の64番目の劫では水災でなく風災が起きる)。

四禅天のうち、火災では初禅天、水災では二禅天、風災では三禅天までが破壊されます。

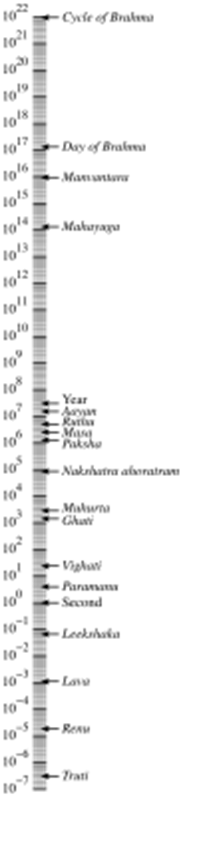

ヒンドゥー教

上から2番目の Day of Brahma が劫。

ヒンドゥー教では、1劫(kalpa) = 1000mahāyuga、1mahāyuga = 4yuga (yuga) = 神々の12000年(4つのyugaは不等長で、1 yuga =神々の4800、3600、2400、1200年)、神々の1年 = 360太陽年とされている。つまり、1劫 = 43億2000万年、1.36×1017秒

1劫はbrahmāの1日に相当する。1劫には14人のマヌが出現する。1劫が尽きると火(劫火)によって世界は破壊され、その状態がまた1劫にわたって続く。

Wilkins, William Joseph (1913) [1882].

Hindu mythology, Vedic and Purānic (3rd ed.)

brahmāの1年は360日(720劫)にあたり、一生(para)は100年、すなわち72000劫 = 311兆400億年である。

現在は一生の半分に当たる50年(parārdha)が過ぎて51年目にはいったところであり、その最初のvārāha(猪)という名の劫にあたる。

時間的宇宙論

宇宙がどのように生まれ、消滅するかを説明する仏教の時間的宇宙論は無限の時間範囲を想定し、周期的です。これは、同じイベントが各サイクルで同じ形式で発生することを意味するのではなく、昼と夜、夏と冬のサイクルのように、特定の自然イベントが何度も発生して時間に何らかの構造を与えることを意味します。

時間測定の基本単位は、mahākalpa

(英語 "Great

Eon"、漢字: 大劫、タイ語: มหากัปป์) です。この時間の長さは、人間の時間の概念で正確に定義されることはありませんが、非常に長く、数十億年、あるいはそれ以上の年数で測られるとされています。

mahākappa

kalpaはサンスクリット語で、パーリ語ではkappaです。意味は「期間(劫)」を意味します。mahā kappaは 4 つの期間 (kappa) で構成され、最初の期間は「創造」です。創造の期間は、「容器」の創造と、微細な領域からより粗い存在形態へのbhāva存在の降下が生じます。そして、そこに動物と人が住むようになります。この時点の人間の寿命に制限はありません。

2番目の期間は「持続」です。知覚力のある生命体が地獄 (niraya) に最初に入ってこの時期がはじまります。

この期間より前には地獄とnirayaは存在していませんでした。「持続」は 20中劫期間 (antarakappas)から成り、人間の寿命が 80,000 年から 10 年に減少し、その後再び 80,000 年に戻ります。

これらの 2 つの中劫期間の間の間隔は「7 日間の粛清」で、(お互いを知らない、または認識しない)さまざまな人間が互いに殺し合い、一部の人間は隠れることになります。この粛清の終わりに、彼らは隠れ場所から現れ、世界に再び住み着きます。この粛清の後、寿命は 80,000 年に増加し、ピークに達してから減少し、その時点で粛清が再び発生します。

持続時間「期間」内で、この粛清と繰り返しのサイクルは 18 回ほど発生するようです。最初の中劫期間は 80,000 年からの下降のみで構成され、2 番目の中間期間は上昇と下降で構成され、最後の期間は上昇のみで構成されます。

持続「期間」が消滅の期間になると、地獄は次第に空になり、より粗い存在形態もすべて空になります。存在は色界(rūpa dhatu)に集まり、火による破壊が起こり、「光り輝く」神々の領域とそれ以上の領域(abha deva)のすべてが救われます。

この「火」による破壊が 7 回起こった後に、水による破壊が起こり、「快い」神々の領域とそれ以上の領域のすべてのものが救われます(subha deva)。

この火と水による破壊が 64 回、つまり火による破壊が 56 回、水による破壊が 7 回起こった後、風による破壊が起こり、「実り豊かな」神々の領域(文字通り「偉大な果実」の神々)以下のすべてのものが消滅します。清浄な住処(suddhavasa、純粋、混じりけのない)は決して破壊されません。仏陀の出現がないにもかかわらず、これらの領域は長い間空のままである可能性があり、これらの領域の住人は極めて長寿です。

無色界は形(rūpa)で構成されていないため、決して破壊されません。世界は火、水、風で破壊されますが、土で破壊されないのは、土が「容器receptacle」だからです。

解体の期間の後、そのままの状態が続き、これは「空」の期間と呼ばれていますが、より正確な用語は「解体された状態」です。以前この領域に住んでいた生命体は他の領域に移動し、輪廻転生の旅がこの領域につながる場合は戻ってくるかもしれません。

mahākappaは 4 つのkappa、つまり"eons"(劫)に分かれており、各kappaは、そのkappa中の宇宙の進化の段階によって区別されます。4 つのkappaは次のとおりです。

Vivartakappa 「進化のEon」 – このkappa中で宇宙が誕生します。

Vivartasthāyikappa 「進化のEonの持続」 – このkappa中、宇宙は安定した状態で存在し続けます。

Saṃvartakappa 「消滅のEon」 – この劫の間、宇宙は消滅していきます。

Saṃvartasthāyikappa 「消滅のEonの持続」 – この劫の間、宇宙は空の状態のままです。

それぞれの劫はほぼ同じ長さの20のantarakappa(中劫)に分割されています。

Saṃvartasthāyikappaの場合、この区分は単なる名目上のものであり、1つのantarakappaから次のantarakappaまで何も変わりませんが、他の3つのkappaの内部サイクルを説明します。

Vivaṭṭa-kappa 成劫 vivaṭṭa 転生への移行

Vivaṭṭa-kappa は、「原初の風」の発生から始まり、最後のmahākappaで破壊された宇宙構造を構築するプロセスを開始します。

破壊の程度はさまざまであるため、この進化の性質もさまざまですが、常に高次の世界から低次の世界に生まれる生命体という形をとります。

mahābrahmāが亡くなったĀbhāsvara神の生まれ変わりであるという例は、この一例にすぎず、この現象はbrahmā界からAvīci地獄に至るまで、すべての世界が満たされるまで、Vivartakappa全体にわたって続きます。Vivartakappaの間に最初の人間が出現します。彼らは現代の人間とは異なり、独自の光で輝き、機械の助けなしに空中を移動でき、非常に長く生き、栄養分を必要としない生命体です。現代の人間というよりも一種の低次の神に似ています。 Dīghanikāya, Sutta 27 (Aggañña Sutta),

時間の経過とともに、彼らは物理的な栄養分の味を覚え、それを取り入れるにつれて、彼らの体は重くなり、現代の人間の体に似てきます。彼らは輝く能力を失い、外見に違いが生まれ始め、寿命が短くなります。彼らは2つの性別に分化し、性的に活発になります。そして彼らの間で貪欲、窃盗、暴力が起こり、彼らは社会的差別と政府を確立し、統治する王を選出します。この王はmahāsammata、「偉大な任命された者」と呼ばれます。彼らの中には、すでに存在していた動物を狩り、その肉を食べ始める者もいます。

Dīghanikāya, Sutta 27 (Aggañña Sutta),

Vivaṭṭa-ṭṭhāyī-kappa 住劫 ṭhāyī:存続状態

最初のantarakappa

Vivaṭṭa-ṭṭhāyī-kappaは、最初の存在がNarakaに生まれ、全宇宙が存在で満たされたときに始まります。このeonの最初のantarakappaでは、人間の寿命は膨大ですが不特定の年数(少なくとも数万年)から、現代の100年未満の寿命へと短くなります。antarakappaの初めは、人々はまだ概して幸せです。彼らは、宇宙を征服する君主すなわち「転輪聖王」(サンスクリット語:cakravartin)の統治下で暮らしています。

Mahāsudassana-sutta(DN.17)は、336,000年生きた転輪聖王Mahāsudassanaの生涯について記しています。Cakkavatti-sīhanāda-sutta(DN.26)は、80000年以上生きた、後の転輪聖王Daḷhanemiとその5人の子孫について記しています。この転輪聖王家の7代目は、ある年齢になると王位を退き、息子に王位を譲り、Samaṇ沙門の生活に入ることを拒否し、父祖の伝統を破りました。その後の彼の悪政の結果、貧困が増大しました。貧困の結果、窃盗が始まり、窃盗の結果、死刑が制定され、生命に対する軽蔑の結果、殺人やその他の犯罪が蔓延しました。

人間の寿命は世代ごとに約半分ずつ減少して8 万年から 100 年に急速に短縮されました。 (これは文字通りに受け取るべきではないかもしれません)。また、嘘、貪欲、憎しみ、性的不品行、年長者への不敬など世代ごとに犯罪や悪が増加しました。この期間中、Mahāpadāna-sutta (DN.14) によると、このantarakappaの 4 人の仏陀のうち 3 人がいました。Kakusandha仏の寿命は4万年、Konāgamana仏の寿命は 3 万年、Kassapa仏の寿命は2万年でした。

現代は、このVivartasthāyi

kappaの最初のantarakappaの終わり頃とされ、80歳まで生きたSakyamuni(釈迦牟尼)仏の生涯の後は、寿命が100年未満になる時期になりました。

antarakappaの残りは悲惨なものになると予言されています。寿命は減り続け、過去のすべての悪の傾向は破壊的な極みに達します。人々は10年以上生きられず、5歳で結婚します。食べ物は貧弱で味がなく、いかなる形の道徳も認められません。最も軽蔑的で憎しみに満ちた人々が支配者になります。近親相姦が蔓延します。人々の間で、たとえ同じ家族のメンバーであっても、憎しみが大きくなり、人々はお互いを狩人が獲物を見るのと同じように考えるようになります。Dīghanikāya, Sutta 26 (Cakkavattisīhanādasutta)

やがて大戦争が起こり、最も敵対的で攻撃的な者たちは剣を手に武装し、互いに殺し合うようになります。それほど攻撃的でない者たちは戦争が続く間、森やその他の秘密の場所に隠れます。この戦争は最初のantarakappaの終わりを告げます。Dīghanikāya,

Sutta 26 (Cakkavattisīhanādasutta)

2番目のantarakappa

戦争の終わりに、生存者たちは隠れ場所から出てきて、悪習を悔い改めます。彼らが善行を始めると、彼らの寿命は延び、人類の健康と幸福もそれとともに増加します。長い年月を経て、10年の寿命を持つ者たちの子孫は8万年生きるようになり、その時にはSaṅkhaと呼ばれる転輪聖王が誕生します。

彼の治世中、現在はTuṣita天界にいる菩薩bodhisattvaが降臨し、Ajitaという名で生まれ変わります。

彼はSamaṇ沙門に入り、仏陀として完全な悟りを得ます。そして、Metteyya(梵語Maitreya)という名で知られるようになります。

Metteyyaの時代が過ぎると、世界は再び悪化し、寿命は8万年から再び10年に徐々に減少し、各antarakappaは壊滅的な戦争によって次のantarakappaと隔てられ、その中間に高度な文明と道徳のピークが訪れます。19番目のantarakappaの後、寿命は8万年に増加し、その後は減少しません。これはVivartasthāyi kappaが終了しているためです。

samvaṭṭa-kappa 壊劫 sam+vaṭṭa輪

samvaṭṭa-kappaは、Naraka(地獄)で生命体が生まれなくなるときに始まります。この誕生の停止は、垂直の宇宙論の逆順に進みます。つまり、pretaが生まれなくなり、次に動物、次に人間、そして神々の領域まで続きます。

大火が世界の物理的構造全体を焼き尽くしbrahmā界に至るまでの生命体がいなくなります。

その大火はĀbhāsvara領域以下のすべての世界を焼き尽くします。それらが破壊されると、Saṃvartasthāyi kappaが始まります。

(参照Ābhāsvara 光音天 色界第二禅天に属する天の一。31領域の15,16,17領域に相当する。ここにすむbrahmāは音声を用いず、話すときは口から浄光を発して意を通じるという)

Saṃvartakalpa

The Saṃvartakalpa

begins when beings cease to be born in Naraka. This cessation of birth then

proceeds in reverse order up the vertical cosmology, i.e., pretas then cease to

be born, then animals, then humans, and so on up to the realms of the deities.

When these worlds as far as the Brahmaloka

are devoid of inhabitants, a great fire consumes the entire physical structure

of the world. It burns all the worlds below the Ābhāsvara worlds. When they are

destroyed, the Saṃvartasthāyikalpa begins.

samvaṭṭa-ṭṭhāyī-kappa 空劫

samvaṭṭa-ṭṭhāyī-kappaについては、Ābhāsvara領域以下では何も起こらないため、説明することは何もありません。原初の風が吹き始め、世界構造を再び構築し始めると、samvaṭṭa-ṭṭhāyī-kappaは終了します。

その他の破壊

火による破壊は、samvaṭṭa kappaの終わりに発生する通常の破壊です。しかし、7回の火による破壊の後、8回目のmahākappaごとに水による破壊があります。これはより壊滅的で、Ābhāsvara領域も消滅させます。

56回の火による破壊と7回の水による破壊の後、64回目のmahākappaごとに風による破壊があります。

これは最も壊滅的で、Śubhakṛtsna領域(31領域の18,19,20領域)も破壊します。

しかしこれよりも高次の領域(色界のBṛhatphala領域より高次の領域や無色界)は決して破壊されません。

時間の経過に寄り添うのは悪、時間を遡上するのが善

Pāpasmiṇ ramate

mano

(マインドは悪を喜びます。)49 (注釈49 Dhammapada 、116 節)

水が高いところから低いところへ自然に流れるように、人間のマインドも放っておけば自然と悪に近づいていきます。 これがマインドの傾向です。

マインドは、通常、悪なる行為にのみ喜びを感じるため、saddhāなしではkusala kamma (健全な自発的行為) に傾くことはありません。

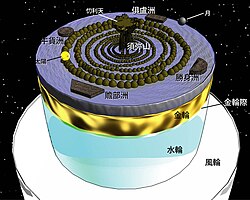

上座部仏教の宇宙観

須弥山(しゅみせん)

sumeru)は、古代インドの世界観の中で中心にそびえる山。su-

は「善」を意味する、美称の接頭辞)

仏教の世界観では、須弥山をとりまいて七つの金の山と鉄囲山(てっちさん)があり、その間に八つの海がある。これを九山八海という。

「須弥」とは漢字による音訳で、意訳は「妙高」という。

仏教の物質と現代の物質

現代の物理では、物質とはエネルギーに変換が可能で、生じては消え去る素粒子で構成されているものを指す。

しかし、仏教には2種類の「rūpa」の概念がある。

別々の概念なので、それを分類して定義をする。

1つは構成要素の大きさによる分類で、無色界arūpa lokaに対しての色界rūpa lokaとしてのrūpa物質エネルギーを指している。

arūpa lokaには無く、rūpa lokaに有るものは、重力である。

無色界arūpa lokaには4大元素があり、自転することでエネルギーを放出している。

また4大元素から派生した4元素があるのだが、これらは4大元素とは逆の方向に自転してエネルギーを放出している。

これらはまだ重力がないのでrūpaとは呼ばれない。

しかし、これら8つの元素で構成される最小物質エネルギーがSuddhātthaka(純粋なる8要素)と呼ばれるもので、ここにてはじめて重力が発生して、rūpa物質エネルギーとなる。

4大元素とそれらから派生した4元素はお互いに自転エネルギーを打ち消し合うので、エネルギーを放出している4大元素と対して、Suddhātthakaからエネルギーは外側に放出されない。

4大元素から無限のエネルギーが放出されていることを基準にすれば、Suddhātthakaに向かってエネルギーが放出されているので、これが重力と呼ばれるもの(エネルギーが放出される世界でエネルギー放出しないもの)の正体である。

エネルギーを放出しない最小物質単位Suddhātthakaが複合して構成されるものがbhūtaという単位であり、

色界rūpa lokaはこのbhūtaによって構成されている。

bhūtaが複合したものがdhātuという単位である。

dhātuで構成されている世界が感覚界kāma lokaであり、ここでももちろん重力がある。

現代科学ではこのdhātuを素粒子と呼んでいると推察できる。

dhātuには微細と粗雑の2段階があり、天界の体は微細なdhātuで、人界や動物界の体は粗雑なdhātuである分子で構成されていると推察できる。

もう1つの分類はメンタル(mano)界に対してのrūpa界という性質による分類である。

つまり、Nibbānaの弱い影響のもとでdhammaによって構成されている「物質エネルギー的性質」と、Nibbānaの強い影響があるメンタル的性質に分類される。

どちらもrūpaと呼ばれるため、この「大きさと性質」を混同することから多くの誤謬が生じている。

大きさ

|

エネルギーの大きさ特徴 |

現代物理学 |

仏教の3界 |

仏教の物質エネルギーの名称 |

|

重力がない極微 物質と呼ばれない |

ダークエネルギー |

無色界 arūpa loka |

dhamma kalāpa 四大元素 |

|

重力があり微細 |

ダークマター |

色界 rūpa loka |

bhūta |

|

重力があり粗大 |

素粒子 |

感覚界 kāma loka |

dhātu 微細なdhātu 天界の構成要素 粗雑なdhātu 人界の構成要素 |

性質

|

|

物質エネルギーの性質 |

メンタルの性質 |

|

名称 |

dhammā 重力はない 心路citta vithiのjavana cittaで生成される rūpa(bhūta、dhātu) 重力がある |

五蘊 pancākkhannda nāmagotta メンタル界のデータ gandhabba メンタル・ボディ Hadaya vatthu 物理的エネルギーが容器 心所 ceitāsika |

|

エネルギー |

ある |

ない |

|

「知る」機能 |

ない |

ある |

大乗仏教の基準点 認識の仕方を修正する大乗のアプローチ

あの世とこの世が重なる接点にいる「心あるもの」は、どのようにこの世を理解したり、感覚したりしているのでしょうか?

上座部仏教と大乗仏教は「心の成長」という共通性はありますが、そこに至るアプローチが異なります。

上座部仏教では、上述しているように潜在意識の自動反応回路を除去するために訓練を積み重ねます。

対して、大乗仏教では、現象のメカニズムを理解して、それを生活の中で実感して検証する訓練を積み重ねます。

つまり、対象の「違い」にスポットライトを当てていると、対象に異なるレッテルを貼る作業に過ぎないので、

対象らの「共通性」にスポットライトを当てる訓練を大乗は積み重ねます。

たとえば、大乗では「主客一体」「無我」などの表現を使いますが、それはどういうものなのでしょうか?

「雷の音を「自分」が聞くのではなく、「自分」とは雷の音そのものである。」

という表現をすることがあります。出典?

これは、「自分」が音を聞く主体ではなく、自分がいなくても音があることを示唆しています。

また、主体は音そのものであるので、その音は第三者に把握されなくても存在し、音がそのまま原因であることも示唆しています。

たとえば、スマホに夢中になっているときに周囲の大きな音に気が付かないことがあります。

なぜならば「自分」はスマホに関心を向けているので、鼓膜の振動によって起こった信号を聴覚として受信していても、表層意識がそこにスポットライトを向けていないので認知していない状態だからです。

このように「自分(表層意識)」が音を聞く主体ではなくても、音はすでに受信されていることが分かります。

音自体が主体なのが前提であり、後は「自分(表層意識)」がそれを認知するかどうかは選択肢になります。

この選択肢を選ぶときには「自分」があるので、私たちは自分が主体になって感覚を察知しているように思う傾向がありますが、これは誤謬です。

選択肢以前に聴覚としてすでに察知しているのに、それに気づいていないために、「自分という主体」によって対象を認知できると間違った因果関係を作って、それを信じてしまい、その結果として多くの幻想を積み重ねるように暮らしています。

たとえば、読書に集中したい時に、死に至らせるクマンバチの大群の羽音が体の横をかすめるのを「自分という主体」は読書の邪魔だからといって聴覚を遮断することはできるでしょうか?

主体が自分の聴覚をいくらコントロールしようとしても制御できないことを体験します。潜在意識にある死に関する回路や刺された時に起きる症状の予測回路などが邪魔するからです。すでに感覚が察知しているものに関心を向けないのは感嘆ではありません。

また、瞑想するときも同じように、いくら「主体」が「自分の意識」をコントールしようとも、あらたな雑念により集中が続きません。

それは「自分」が音を聞いているのではなく、はじめに音があり、それが聴覚となり、その後になってはじめて「自分」の判断によってその感覚を聞くかどうかが決まるからです。

つまり、先に音とそれに反応した聴覚があり、後にそれらを察知するかどうかを判断する表層意識があるので、聴覚の主体は自分(表層意識)ではなく、音そのものであることを、上記の節句は説明しています。

これを上座部仏教で説明すると、

ここにあるのは、雷の音と鼓膜の接触、そしてそこから生じる聴覚の3つです。

このプロセスでは「自分(主体)」はなくても、2つの物質エネルギーの衝突が聴覚エネルギーに転換されます。

すなわち、エネルギーの衝突により聴覚が発生し、もし本人がそこに表層意識(スポットライト)を当てるとはじめて認識が生じます。

その一時的聴覚はすぐに消滅するので、もし表層意識(スポットライト)を当てなければ、もう2度とその聴覚は認識することができなくなります。

つまり、雷の音の認識は「主体」によってなされていると日常では捉えられていますが、実際にこのプロセスを詳細に観てみると、衝突エネルギーにより聴覚は発生しますので、「主体」はなくても感覚はあります。

しかし、その聴覚を認識するかどうかは「主体」がスポットライトを当てるかどうかによって決定されます。

このように2段階のプロセスがあるので、はじめの段階には主体はなく、次の段階には主体があります。

したがって、5感覚器官を介する認識のメカニズムを理解することで、はじめの段階だけで対象を捉えている限り、対象に執着することは不可能です。

この執着エネルギーが生じるのは心路citta vithiにおける感覚認識の後に続く7段階のjavana cittaによって生じます。

また、「窓をつついている鳥を「自分」が感じるのではなく、「自分」とはその鳥の感覚そのものである。」

という表現もありますが、これも同様に詳細をステップごとに理解することで、大乗仏教が基準にしているアプローチを理解することができます。

しかし、私の周りにはこのような詳細な観察をする人はいなかったので、はじめは何を言っているのかはさっぱり分かりませんでした。

ところが旅をしているうちに、

「自分と自分の体験の間には境界がないことを体感する」ことで、主体がなくても対象を知覚している事実を認識している人がいることを知りました。

中論 1章訳注 立川武蔵 Mūlamadhyamaka-kārikā

別の言い方をすると、

5感覚器官からの信号を受信している時は、内なる主体が外なる対象は捉えていると一般常識では思われていますが、波動エネルギーを基準にして観てみれば、主体と客体は同じエネルギーの接触、すなわち「主客一体」であることを大乗仏教は開示しています。

すなわち、感覚する主体(自分)と感覚される客体(現象・対象・世界)はともにエネルギーであり、重なることで感覚が生じる体験が「主客一体」「空」「無我」「悟り」という大乗仏教の考え方につながっていきます。

しかし、そうは言われても、日常生活ではそのように感じることはありません。

特別に、何かにマインドを集中させて、大脳を使った「思考の連鎖」の機能を低下させて、日常の意識から変性意識の状態にしないかぎり、感じることができない境地を勝手に生活の基準にして、話を始められても困ってしまいます。

日常生活では「主客一体」の認識はないので、仏教が不思議がられたり、敬遠されたりするのも当然のことです。

仏教ではこの立ち位置(境地)をもちろん強要はしないが、もし苦しみから解放されたいのならば、この立ち位置に立つ方法を伝え導くのが、釈尊の教えであり、仏教の存在意義である。と「いま」の私は思っています。

具体的な方法を指導する能力は今の私にはないが、方向性を指し示すことは常にチャレンジしています。

「苦しむのは部分であり、全体ではありません。苦しむべき分離した自己などは「はじめ」にはありませんでした。

「はじめ」を求めることで、つまり、この「求める」エネルギーが「始源なき輪廻」の中に留まり続けさせています。

「わたし」は常に全体であり、自由と解放と輝きしかしりません。

全体を悟るということは、部分にすぎない苦しみと痛みと死の運命から離脱することです。」

自分の「身体」「感覚」「マインド」「マインドの内容」に寄り添い、見守っていることが深まると、生まれては消え去る現象だけが観察され、

「自分」 という実体は存在しないという理解が生じ、エネルギーのない瞬間に至る、という解釈を歴代の仏教徒はしていました。

これを正確に言うと、

この世では「わたし」が感じたいようにこの世を感じ続けることはできず、それは望むように保ち続けるのは苦しみでしかなく、この「わたし」はこの世では何かをコントールすることなどできない無力の存在でしか無い、

というとんでもない状況の中にいる事実に気づき始めます。

このことを実感しはじめてしまうと、この世界の何ものにも執着することができなくなってしまい、すると一切の束縛が徐々に消えざるを得ず、したがって苦からも解放されてしまう、ということになります。

コラム

因果関係の範囲の詳細 あの世とこの世の詳細な段階

|

範囲と単位 |

エネルギー |

重力 |

|

|

|

分子 |

あり |

あり |

一般科学 |

|

|

素粒子 |

あり |

あり |

量子力学 dhātu |

|

|

ダークマター |

あり |

あり |

bhūta |

|

|

ダークエネルギー |

あり |

なし |

dhammā |

|

|

メンタル |

0 |

なし |

dhamma |

|

|

0 |

0 |

なし |

涅槃nibbāna |

|

|

|

層 |

コトバ |

表現 |

話 |

意識 |

器官 |

|

1 |

表層 |

書き言葉 |

写実 |

小説 |

自己意識 |

大脳皮質 |

|

2 |

表層 |

話し言葉 |

アナロジー |

童話・民話 |

意識・無意識 |

大脳辺縁系・脳幹 |

|

3 |

中層 |

記号・シンボル |

直喩 |

伝説・昔話 |

潜在意識 |

心臓(循環器系器官) |

|

4 |

深層 |

ボディランゲージ |

隠喩 |

神話・教典 |

深層意識 |

小腸(消化器官) |

|

5 |

層外・全層 |

なし |

言葉ではなし |

なし |

非意識 |

体内微生物 |

コンピューター言語は1つの語句が1つのプログラムとしか関係性がないのとは対照的に、

あらゆる文化言語は1つの語句に多層の意味(プログラム)がある。

ただ学問や記録や文献は混同しないように、多層の理解を避ける使用法をルールにする傾向がある。

そして各個人は無意識の内に言語や方言や言い回しを使い分けて、「重層性」を表現している。

私個人で言うと、表層は日本語の標準語と英語、中層は日本語の方言とスペイン語、深層はやまと言葉と教典のパーリ語というように無意識の内に使い分けて多層性を確認して思考している。

|

|

人生 |

人生の目的 |

美学 |

リズム |

主体の視点 |

優劣 |

善悪 |

判断行動 |

|

1 |

青年期 |

理念 |

美・術 |

物理 |

五感と脳 |

優を選択 |

善の追求 |

合理性予測 |

|

2 |

幼児期 |

経済・貨幣 |

豊穣 |

神経 |

自動反応回路 |

分割1→2 |

善悪に分化 |

条件反射 |

|

3 |

成熟期 |

地域・交換 |

智慧 |

周期 |

振動 |

劣の再評価 |

悪の再評価 |

周期 |

|

4 |

老年期 |

家族・生命 |

静寂 |

自然 |

全体性 |

未分割 |

善悪なし |

反射 |

|

5 |

生前死後 |

脱輪廻 |

無為 |

宇宙 |

他者 |

|

|

|

|

|

地理 |

機能 |

アーシュラマ |

大義名分 |

主要ツール |

哲学 |

観点 |

|

1 |

都市 |

理性 |

家住期 |

正義 |

(合)理性 |

二元論 |

客観重視 |

|

2 |

街 |

感性 |

学生期 |

成長 |

感情・悟性 |

カオス |

主観 |

|

3 |

村 |

智性 |

林棲期 |

義 |

智性(智慧) |

相反一致 |

主観=客観 |

|

4 |

森・山 |

脱言語 |

遊行期 |

往生 |

老人力 |

一元論 |

主観の禅定 |

|

5 |

地球内外 |

法性 |

生前・死去 |

再生・離脱 |

|

空論 |

大いなるもの |

ヒトの4つの認識力

|

表層意識 理性 意図した意識 大脳皮質 思考の連鎖 二つに分けて評価・判断 正の選択 推定・理念・理想 |

中層意識 智性 意図した意識の限界 心肺 振動、波動 負の意義 分ける無意味さと負の再利用 非意識を全体性との関係の中で気づく 同化・同感 直観 |

|

感覚意識 感性 大脳皮質 分けて察知 感覚器官で察知する 本能 直感感覚 |

深層意識と非意識 空性(脱言語) 小腸・微生物 分けない 潜在意識の理解 魂魄・悟り・全てとの繋がりと自立 瞑想観 |

煩悩の周辺

|

仏教用語 |

パーリ語 |

コップ |

内容 |

具体的 |

|

煩悩 |

kilesa |

泥(土と水)菌類 |

無明 |

本能 |

|

有漏 |

asava |

底に沈んでいる発酵体 |

貪瞋痴 |

貪欲・怒り |

|

随眠ずいめん |

anusaya |

底から表面に水泡 |

渇望 嫌悪 |

欲望 |

|

趣 |

gati |

表面に浮かんでいるアブク |

性向 |

性格・習慣 |

引き寄せ近づくモノ 肯定 好き 欲

|

|

分析 |

仏教訳語 |

内容 特徴 差異 |

英語 |

|

kāma |

|

欲 愛欲,欲念 |

色声香味触を認識する世界 感覚を受け入れて、引き寄せる心 |

the five

sense-objects sense-desire pleasure |

|

rāga |

|

貪,貪欲 染色,色彩 |

預流果、一来果になっても保持する |

lust,greed

,attachment colour; hue; dye; |

|

taṇhā |

|

渇愛,愛欲 |

苦と輪廻転生の主なる根源 dosaとlobhaのこと? |

Craving 渇望 誤訳ではないか? 正しくは付着、望み Craving→desire; wish |

|

abhijjhā |

abhi強い jhe静的思考 iccha |

貪欲,貪求,貪愛 |

欲に駆られた異常な妄想 3つある不善意業kammaの1つ abhiレベルが高い-icchā欲求 |

covetousness貪欲、強欲 むやみに欲しがる |

|

lobha |

|

貪欲 |

不善業の根元になる3つの1つ |

greed |

|

|

|

|

|

|

|

sukha |

受vedanā |

楽 渇望(VAJ) 渇望→願望 |

近づくタグ 近づくという体的反応 vedanāを楽,苦,不苦不楽の3つに区分 |

physical pleasure

craving |

|

somanassa |

受vedanā |

喜 |

近づくタグ 近づくという心的反応 楽,苦,喜,憂,捨と分類した時の1つ |

mental happiness |

|

|

|

|

|

|

|

chanda |

見えない矢 |

欲/志欲/意欲 |

色声香味触に対する欲望 貪欲( kāmacchando) |

intention,will desire |

|

iccha |

aniccā |

願/渴望/欲望 |

希求を持続させる |

wishing,longing having desires |

引き寄せるモノの発展形

sukha受vedanāで受け取るタグ→ rāga好感、煩悩になる →lobha貪欲→abhijjhā欲する異常な妄想

押し離れるモノ 否定 嫌い 怒り

|

|

仏教訳語 |

対義語 |

内容 特徴 差異 |

英語 |

|

rūpa,arūpa alobha |

色界、無色界 無貪欲 |

kāma lobha |

微細物質領域と非物質領域 貪欲が無い状態 |

Below particle |

|

paṭigha |

瞋恚,障碍 |

rāga |

預流果、一来果でも保持する |

repulsion反感/不快感 |

|

??? |

|

taṇhā |

苦と輪廻転生からの解放? |

|

|

byāpādo |

瞋恚 |

abhijjhā |

怒りに駆られた異常な妄想 3つの不善意業kammaの1つ |

malevolence憎悪 fury 激怒、激情 |

|

dosa |

過悪、病素、瞋 憎恨 |

lobha |

不善業の根元になる3つの1つ |

hatred,anger |

|

|

|

|

|

|

|

dukkha |

苦 嫌悪(VAJ) →拒否、反発、 |

sukha |

受vedanāを楽、苦、不苦不楽の3種に区分した1つ |

physical

displeasure aversion |

|

domanassa |

憂 |

somanassa |

受vedanāを楽、苦、喜、憂、捨と分類した時の1つ |

mental

unhappiness |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

chanda |

色声香味触に対する欲望 貪欲( kāmacchando) |

|

|

aniccā |

無常 |

iccha |

希求の持続は不可能 |

impermanent |

押し離れるモノの発展形

dukkha受vedanāで受け取るタグ→paṭigha不快感、煩悩になる →dosa瞋恚→byāpādo怒りの異常な妄想

煩悩の要因

|

一般人 |

日本語訳 |

|

Sotāpanna |

預流 |

|

|

Lobha |

過度な貪欲 |

|

raga |

受け入れの欲 |

|

|

dosa |

過度な怒り |

|

paṭigha |

拒絶の怒り |

|

|

moha |

妄想 |

|

avijjā |

無明 |

|

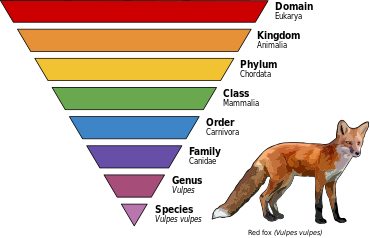

生物学の分類法は便宜上の仮説

生物学の分類のルールは仮なものなので、絶対的な分類法はない。

Taxonomic rank分類法による階級 階級 (生物学)

domain, kingdom, phylum, class, order,

family, genus species

界・門・綱・目・科・属・種

永遠の輪廻が生じる理由 生命体とは物質エネルギーとメンタル界が重なった状態

この世は因果関係によって成り立っているが、要素と条件があまりに多くあるために、詳細については一般人は知ることができないが、強い因果関係について人は推察することはできる。

無限のdhammāエネルギーによって、始まりのない輪廻(anamatagga Saṇsāra)では、永遠に物質とメンタルに力が与えられ、この2つの複合体である生命は継承される。

anamatagga [an否定+amata 甘露、涅槃、不死の +agga]

その始めが量られざる,無始の

生命体は、dhammaエネルギーを推進力とする心citta、それに付属する心所cetācina、取り外しが可能な自動反応回路、物質エネルギー体で構成されている。

本体に流れるメンタルの変化を意識と呼ぶ。

rūpaは科学で判明した素粒子だけではなく、それよりも微細な粒子を含んでいる。

body(kāya)という概念には吐く息や吸う息も含まれる。kāyaとは「集合体」という意味である。

語句・用語

Cetanāhaṃ bhikkhave

kammaṃ vadāmi, cetayitvā kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā,

比丘たちよ、意思(cetanā)が業(kamma)である、と私は説く。

思って(cetanā)から、身体(kāya)・言語(vāk)・意(manas)によって業をなす。増支部洞察経,

縁起説

|

英語 |

Pāli |

伝統 |

新約 |

内容 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ignorance |

avijjā |

無明 |

|

a否定形 +vijjā 智慧 全体性の把握 三相、四聖諦の理解と実践 貪瞋痴の覆いがない明澄 |

|

|

formation |

saṅkhāra |

行 |

自動反応回路 アプリ |

saṅ添加+khāra行動 付加されたものとはエネルギー 具体的なものは貪瞋痴 |

|

|

consciousness |

viññāṇa |

識 |

誤謬の積み重ね |

vi分離、区分、否定 +ñāṇa 智慧 全体智、知識、 vijjā とñāṇaの相違性は? 釈尊の教えと知識の違い、智慧はpaññā? vijjāは仏教以前からある、輪廻内にある真理。

ñāṇaは輪廻の外側にある涅槃にいたる智慧のこと。 分離されてしまった知識 回路によって9段階にわたって誤謬が重なる。 |

|

|

mind and body Mental & Physical Phenom-ena |

nāma-rūpa |

名色 |

メンタル界と物質エネルギーの混同 |

nāmaマインド界とrūpa物理エネルギーの混合状態 |

|

|

the six Bases |

sal- āyatana |

六処 |

感覚器官を使った計らい |

sal六 +āyatana «ā+yata+yu.āya+tanu+a. 目的のために感覚能力を使用する 感覚器官(indriya)を反応回路的に使用するとindriyaがāyatanaになる。 |

|

|

contact |

phassa |

触 |

印象 感覚対象と 感覚器官と 潜在意識との 重なり合い |

phassa [phusa+ṇa.phusatīti 感触 接触、感覚 2 rūpaの接触で印象というnāmaが生じる 単なるphassaでなくsamphassa 意識的な(汚れた)接触、感覚 「目 (視覚器官) があるために、視覚対象に関する視覚認識が生じます。これら3つの結合が接触です。」、感覚器官、対象信号、感覚印象 (nimittaṇ) に応じて、感覚の把握が発生することを意味。 |

|

|

sensation |

vedanā |

受 |

タグが付加するメンタル機能 |

vedanā (「veema」+「danaveema」)イベントが発生したことを認識する 3種の内の1つのタグが自動付加される |

|

|

craving 渇望 |

tanhā |

愛 |

渇望 |

tan場所+hā 融合・溶接・結びつき 対象に付着するもの 付着したもの、粘着するもの |

|

|

Clinging 粘着性 |

upādāna |

取 |

執着 |

upā近くに+ādāna 掴む・取得 近くに置いておく、という意味で 対象を掴み続けている行為 |

|

|

Volitional action & further existence |

bhava |

有 |

メンタル体 |

bhava 枠組みしかないエネルギー体 メンタル・ボディの原形 変化する魂 再生(誕生)を何度か繰り返すメンタル体 |

|

|

Rebirth |

jāti |

生 |

|

jāti 出生 カタチ |

|

|

Old Age & death |

jarā-maranam |

老死 |

|

jarā 老化 maranam 死去 |

|

|

|

|

|

|

|

|